이를 두고 경제정의실천시민연합(경실련)은 ‘재벌개혁 성과가 부진한 회전문 인사’라고 비판하지만, 저는 다른 관점에서 김상조 정책실장이 염려됩니다. 우리 경제의 미래인 혁신성장을 가로막을 수 있다는 우려 때문이죠.

얼마 전 SNS에서 혁신기업인 네이버에 대해 쓴 글 때문입니다. 표현은 부드러웠고 진심도 묻어났지만, 결과적으로 동의하기 어렵습니다.

|

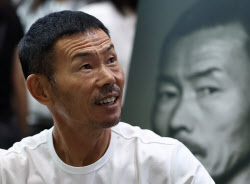

김상조 정책실장은 19일 SNS에 글을 올려 전날 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)의 발언을 비판했습니다.

이 GIO가 전날(18일) 한국사회학회·한국경영학회 공동 심포지엄에서 “농업시대가 끝나갈 때쯤에 트랙터를 만드는 기업이 나왔는데 그걸로 일자리를 잃을 수 있으니 그 회사에 책임지라는 건 기업에 사회적 책임을 과도하게 물리는 일”이라고 말 한 걸 두고 “정부 역할만 기대하는 것은 혁신가의 책임을 방기하는 일”이라고 반박한 것입니다.

김 실장이 택시 업계와 갈등을 빚고 있는 ‘타다’의 이재웅 대표를 향해 “혁신사업자들도 혁신으로 인한 사회 갈등을 최소화하려는 노력을 같이해야 한다”고 한 것이나, 20일 유영민 과학기술정보통신부 장관 건의로 함께 SK텔레콤의 5G 현장을 찾아 “SK도, 다른 기업들도 함께 혁신과 포용이 함께 가는 세상 만들었으면 좋겠다”고 말한 것과도 맥을 같이 합니다.

김 실장의 말은 듣기 좋습니다. 기업의 성공은 창업자 혼자 일군 게 아니라 대한민국이라는 울타리 안에서 이뤄진 일이니 디지털화로 소외받는 사람이나 산업을 포용하라는 얘기이기 때문입니다.

하지만 이런 말은 오히려 △혁신이 필연적으로 동반하는 레거시 시스템(기존 질서)의 파괴라는 불편한 진실을 감추거나 △그 책임을 기업에 떠넘기거나 △그로인해 혁신가가 도전하는데 주저하게 하는 건 아닌가? 의문이 듭니다.

네이버 같은 기업이 대한민국에 공헌하는 길은 구글이나 아마존 같은 글로벌 초일류 기업들과 싸워 대한민국 경제영토를 지키고, 세계로 나가고, 일자리를 만들고, 기술로 국민을 편하고 행복하게 해주는 일이기 때문입니다.

첨단 기술로 소외받는 사람들에 대한 재교육이나 복지는 정부가 책임져야 할 일입니다. 정부 혼자로는 벅차니 도와달라는 취지라면, ‘책임방기’라고 비난할 일은 아니죠.

그의 말이 정부의 과도한 기업 압박으로 비쳐, 국내 기업들이 기존 질서를 파괴하는 혁신기술이나 서비스를 개발하는데 머뭇거리게 될까 걱정됩니다.

|

김상조 정책실장은 이해진 GIO가 “우리는 5조로 규제했는데 중국은 몇 조 회사가 몇 개 나왔다. 기업 하는 사람들은 기업을 크게 해야 하는데 그걸 규제하는 게, 글로벌 스케일로 봐야지 우리나라만 따로 놓고 보는 건 문제 같다”는 발언에도 “대기업 집단이 됐다고 다 제재하는 것은 아니라 지배력을 남용했을 때 제재를 가하는 것”이라고 반박했습니다.

우리나라처럼 기업의 자산규모로 구분해 공정거래법으로 규제하는 나라는 드뭅니다. 어찌 보면, 기업을 크게 해서 성공하면 규제가 세진다는 게 이상한 것도 사실입니다.

역사적으로 재벌의 폐해가 컸기 때문이라고 이해하려 해도, 이런 규제 패러다임이 미래에도 유효할지 모르겠습니다.

4차산업혁명 시대에는 경제의 전장(戰場)은 글로벌로 넓어지고, 데이터의 양이나 독점 여부, 알고리즘 담합 같은 이슈들이 더 중요해지기 때문이죠.

몇몇 천재가 시장을 바꾸는 IT 업종에선 이해진 GIO처럼 창업자의 지분율은 낮아도 신사업 진출이나 서비스 개발 같은 주요 의사 결정을 좌우하는 경우가 많은데 이를 산업화 시대 재벌규제 패러다임으로 똑같이 규제하는 것도 이해하기 어렵습니다.

다른 나라의 벤처 창업자들은 어떻게 세계시장에서 싸울까 고민하는데 우리나라는 ‘공무원’과 ‘규제’, 이런 것들과 싸워야 한다면 우리 경제의 미래는 암울할 수밖에 없겠죠.

혁신 기업들이 자유롭게 도전하며 세상을 바꿀 수 있도록 도와주는 정부가 돼야 합니다. 그래야 4차산업혁명으로 줄어드는 일자리는 최소화하고 새로운 일자리는 만들 수 있습니다.

![벽에 던져져 숨진 세살 아기…30대 남성은 왜 그랬을까[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/06/PS24062700001t.jpg)