|

구독자 유지 위한 국내 OTT의 과다 출혈 경쟁

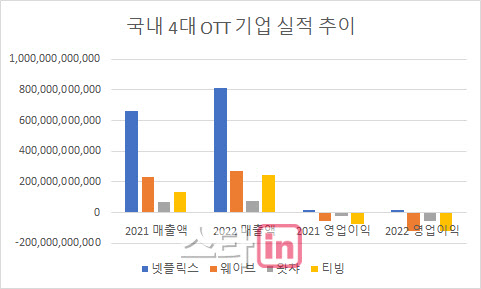

21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 4대 OTT 기업(넷플릭스·웨이브·왓챠·티빙)의 지난해 총 영업손실은 2조7995억원으로 집계됐다. 전년도 1조3785억원 대비 적자 폭이 두 배로 늘어났다. 특히 넷플릭스 서비시스 코리아와 넷플릭스 엔터테인먼트 코리아를 제외한 웨이브, 왓챠, 티빙 등 국내 OTT 3사는 모두 적자가 이어졌다.

우선 웨이브와 왓챠 모두 지난해 적자폭은 전년 대비 두 배로 확대됐다. 웨이브의 경우 1216억8116만원, 왓챠는 555억3468만원의 영업손실을 기록했다. 티빙 역시 1191억5097만원으로 같은 기간 적자가 56.2% 늘어 수익성이 나빠졌다.

다만 매출액은 같은 기간 모두 늘었다. 코로나 대유행으로부터 이어진 구독 열기가 이어진 셈. 국내 OTT 기업들의 매출액도 전년 대비 늘어났다는 점에서 콘텐츠 제작에 따른 구독자 확보 효과는 유효한 것으로 풀이된다.

매출이 늘었음에도 영업 적자가 이어진 배경에는 과도한 매출원가와 판매관리비 등 비용 증가가 주요인으로 꼽힌다. 다시 말해 구독자 유치를 위한 콘텐츠 제작과 마케팅 등의 비용이 매출 규모를 웃도는 셈이다.

업계에서는 이 같은 출혈 경쟁이 불가피하다는 지적이다. 익명을 요청한 국내 OTT 업계 한 관계자는 “사실 콘텐츠 투자를 안 하면 흑자가 되기는 하지만 그러면 구독자 록인(Lock-in) 효과가 사라져 구독자 수가 줄어들게 된다”며 “콘텐츠 투자가 늘어나는 만큼 적자 폭이 커진 것”이라고 설명했다.

|

흑자를 기록한 넷플릭스는 국내에 두 개 회사를 두고 있다. 넷플릭스 서비시스 코리아(이하 ‘NSK’)와 넷플릭스 엔터테인먼트 코리아(이하 ‘NEK’) 두 곳의 유한회사가 있는데 우선 NEK는 관련 기업들 중 지난해 유일하게 실적이 개선됐다. 지난해 영업이익 21억3326만원을 기록하면서 전년 대비 13.18% 증가했다. NEK는 한국 내 콘텐츠 지원서비스를 제공하고 이에 대한 대가를 매출로 인식한다는 게 넷플릭스 측 설명이다.

NSK는 NEK와 더불어 흑자를 거두긴 했지만 실적은 감소했다. 지난해 기준 142억8006만원 영업이익을 거두면서 전년도 171억2887만원 대비 16.6% 줄어들었다. NSK는 넷플릭스 서비스 구독 멤버십을 제공하고 있다. 또 다른 외국계 OTT인 월트디즈니컴퍼니코리아는 유한책임회사 형태로 설립해 실적에 대한 정보가 따로 공시되지 않았다.

NSK와 NEK 양사 사업보고서를 보면 이들 기업의 매출액 합계치는 국내 OTT 3사 매출액의 총 합계치보다도 크다. 지난해 매출 8120억6941만원을 기록해 전년 대비 22.57% 증가했다. 같은 해 국내 3사 매출액 합계치인 5944억5840만원보다 36.6% 많은 수치다. 이처럼 절대 매출액의 규모가 크다보니 콘텐츠 제작에 쏟을 수 있는 비용도 클 수밖에 없는 게 현실이다. 버는 만큼 막대한 물량을 쏟아부어 양질의 콘텐츠를 만들 수 있는 셈이다.

덩치부터 키워야 하는 국내 OTT… “글로벌 구독자 확보 나서야”

국내 OTT에 대해선 국내 시장이라는 정해진 파이를 두고 구독자 경쟁을 펼치고 있는 만큼 향후에도 이들 기업의 콘텐츠 출혈 경쟁에 따른 수익 악화가 우려된다.

이미 국내 현 업계에서도 이 같은 우려를 인지하고 있는 만큼 돌파구는 절실하다. 한 대형 OTT 관계자는 “국내 구독자 유치도 한계성이 있는 만큼 국내 통신사와 손잡고 결합상품을 출시하는 식으로의 전략으로 가고 있다”면서 “지금까지는 정공법으로 콘텐츠 제작과 구독자 유지에 나섰다면 이제는 또 다른 방식의 외적 성장이 필요한 시기”라고 짚었다.

양보단 질 좋은 콘텐츠로 승부를 걸어야 할 때다. 국내 OTT 기업들은 구독자 유지를 위해 저마다 콘텐츠를 쏟아내고 있지만 넷플릭스 오리지널인 ‘피지컬: 100’이나 ‘더 글로리’에 비해 화제성이나 작품성, 주목도가 떨어지는 게 현실이다.

전문가들은 단순히 구독자 유지를 위한 콘텐츠 제작보다는 킬링 콘텐츠를 앞세워 글로벌 시장을 공략해야 한다고 조언한다. 정덕현 대중문화평론가는 “엄밀한 기획을 통해 잘 나온 작품이라기보다는 구독자 유지를 위해 공개되는 작품들도 꽤 있다”면서 “그렇게 콘텐츠가 양적으로 불어나는 점은 회사는 물론 구독자들에게도 좋지 않다. 처음부터 넷플릭스 같은 대형 글로벌 OTT를 지향하기보다는 킬링 콘텐츠를 앞세워 차별화를 이루고, 아시아권부터 시장을 서서히 넓혀나갈 필요가 있다”고 조언했다.