|

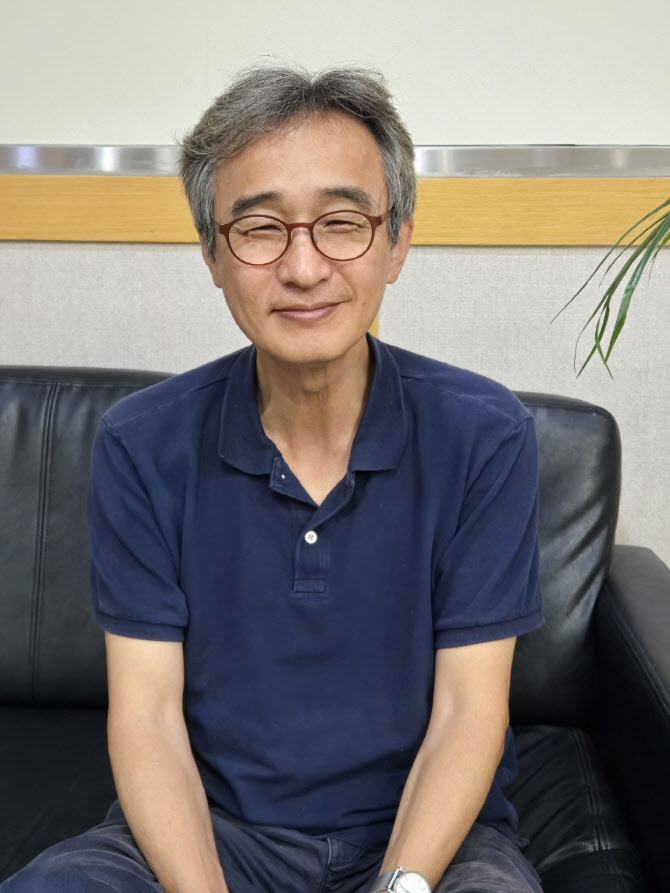

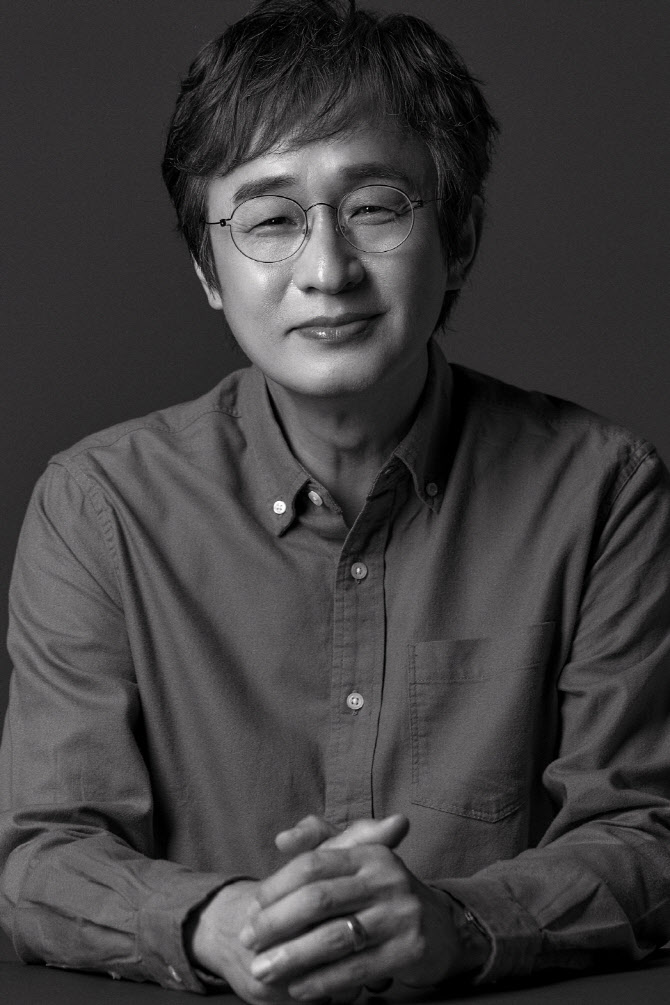

최승돈(55) KBS아나운서는 현역 스포츠 캐스터 가운데 최고참이다. 1994년 KBS에 입사한 이래 벌써 30년 세월이 지났다. 한국 스포츠의 수많은 순간이 그의 목소리와 함께 지나갔다.

최 아나운서는 올림픽 중계의 살아 있는 역사다. 1996년 애틀랜타올림픽을 시작으로 올해 파리올림픽까지 현장 중계만 벌써 8번이다. 동계올림픽이나 아시안게임 등 다른 메이저 대회를 포함하면 셀 수도 없을 정도다.

특히 최 아나운서의 중계는 핸드볼, 펜싱, 탁구, 컬링 등 비인기 종목에서 더 빛났다.

“국민 여러분, 울지 마십시오. 그러나 기쁨의 눈물이라면 얼마든지 흘리셔도 좋습니다.”

‘우생순’ 신화로 유명했던 2004 아테네올림픽 여자 핸드볼 결승전을 마치고 그가 한 말이다.

치열한 연장 명승부 끝에 은메달을 차지한 선수들을 보며 한 말은 지금도 명언록으로 남아 있다. 2008년 개봉해 히트한 영화 ‘우리 생애 최고의 순간’에도 본인 역으로 직접 출연했다.

이후 4년 뒤 ‘우생순 2탄’으로 불리는 2008 베이징 올림픽 여자 핸드볼 동메달 결정전에서 최 아나운서는 또 한 번 명언을 탄생시켰다.

“여러분, 언니들의 졸업식을 함께해 주십시오! 20년 동안 올림픽에 나왔던 언니들의 졸업식이 1분 남았습니다.”

특히 최 아나운서에게 핸드볼과 더불어 떼려야 뗄 수 없는 종목은 바로 펜싱이다. 남현희가 한국 여자 펜싱 역사상 처음으로 은메달을 따낸 2008 베이징 대회를 시작으로 쭉 올림픽 펜싱 중계를 맡았다. 신아람의 ‘멈춰버린 1초’, 박상영의 ‘할 수 있다’ 드라마, ‘어펜져스’의 화려한 탄생 모두 현장에 함께 했다.

파리에서도 최 아나운서는 펜싱 종목을 현장에서 직접 중계했다. 억울하고 아쉬웠던 순간도 많았지만 이번엔 달랐다. 한국 펜싱은 파리에서 금메달 2개, 은메달 1개라는 역대급 성과를 냈다. 기쁨과 환희가 목소리를 통해 그대로 전달됐다.

올림픽을 수없이 치르다 보니 최 아나운서도 나름의 촉이 생겼다. 현장에서 대표선수들 모습을 보자마자 ‘이번에 무조건 금메달이다’라는 느낌이 확 왔단다. 최 아나운서는 당시 소감을 이렇게 전했다.

|

|

파리올림픽을 다녀오고 나서 최 아나운서는 살짝 울컥한 마음이 들었다고 한다. 첫 올림픽 출장이었던 1996 애틀랜타 대회와 이번 파리 대회 AD 카드를 같이 놓고 비교해보니 사람이 많이 바뀌었다는 것을 새삼 깨달았다고.

“스포츠 중계가 내가 추구해 온 가치이자 즐거움이라는 것을 조금씩 깨닫게 됩니다. 많은 사람이 잘 모를지라도 내 안에선 귀중한 가치가 차곡차곡 쌓이는 것이 느껴집니다.”

최 아나운서가 스포츠 캐스터로서 롱런 할 수 있었던 핵심은 ‘진정성’과 ‘전문성’이다. 그가 펜싱이나 핸드볼 등 일반 국민에게 익숙하지 않은 종목에서 빛을 발한 것은 그만큼 더 공부하고, 진심을 담았기 때문이다. 스포츠를 깊게 알고 싶다는 열정에 영국 유학까지 다녀온 것은 유명한 일화다.

최 아나운서는 “제가 펜싱을 오래 중계한 것은 펜싱 용어와 규칙이 어려워서예요”라고 스스로 몸을 낮춘 뒤 껄껄 웃는다.

최 아나운서는 올림픽 현장에서 보낸 30년을 돌아보면서 많은 생각이 든다고 했다. 이제는 그 경험과 노하우를 더 많은 사람과 소통하면서 공유하고 싶은 것이 그의 바람이다.

“올림픽이 인류 세상 모든 일 가운데 가장 큰 체육 행사잖아요. 그런 자리에서 30년 가까이, 그것도 현장에서 많은 사람의 관심을 받으면서 즐겁게 지낼 수 있었던 것은 정말 감사한 일입니다. 이런 행복이 얼마나 더 이어질지는 모르지만 많은 사람들과 그동안 경험을 함께 이야기 나누고 싶습니다.”

|