세금 회피 위해 국내 서버 안만들고 데이터 요구

1일 업계에 따르면 미국 무역대표부(USTR)가 발표한 2025 국가별 무역장벽 보고서(NTE)에서 ‘위치 기반 데이터 국외 반출’ 내용이 포함됐다. 미국 정부가 발표한 한국의 무역장벽으로 ‘위치 기반 데이터 국외 반출’이 포함된 것은 2011년부터 수차례 구글이 정밀지도의 해외 반출을 요구했으나 한국 정부가 안보 문제를 이유로 거부한 것에 대한 지적이다. 구글은 최근 한국 정부에 다시 이 데이터를 요구한 것으로 전해진다.

|

문제는 국토지리정보원·국토교통부·산업통상자원부·국가정보원·외교부 등 9개 기관으로 구성된 협의체에 최근 문화체육관광부 장관이 추가되면서, 방한 외국인 관광 산업 활성화를 이유로 들어 지도 국외 반출을 지지하는 방향으로 협의체가 운영될 수 있다는 점이다. 특히 통상 압박을 받고 있는 정부가 미국의 요구를 거절하기 힘든 상황에 직면했다는 지적도 나온다. 이 경우 안보 우려와 국내 기업들의 역차별 문제도 불거질 수 있다.

업계 관계자는 “국내 사업자들은 지도 정보를 가져다가 부가가치를 창출하며 수익에 합당한 세금을 납부하고 있고, 이 세금은 직·간접적으로 국가 지도의 품질 개선하는 데 재사용되고 있다”라며 “반면에 해외 서버에 우리 지도 데이터가 저장되면 국내 사용자의 위치정보, 이동정보 등이 모두 노출된다. 한국 정부의 행정력이나 주권이 미치지 못하므로 국가 안보, 주권과 관련해 민감한 문제가 될 수 있다”고 말했다.

혈세 투입한 정밀지도 국외 반출, 생태계 파괴

구글이 요구하는 1:5000의 정밀지도는 기업간거래(B2B) 용도로 주로 사용되는 지도다. 정밀지도는 일반적으로 도시계획, 사회간접자본(SOC) 건설 등에 활용되는 수준으로, 구글이 주장하는 바와 같이 해외 관광객 이용 등이 목적이라면 현재 1:25000의 지도로도 충분히 기술적으로 서비스가 가능하다는 설명이다.

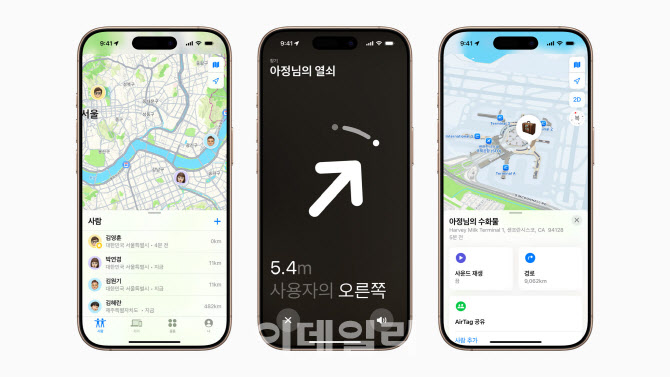

실제 애플이 한국 사용자 대상 이날 선보인 ‘나의 찾기’ 기능 역시 1:25000 지도 기반으로 서비스 되고 있고, ‘포켓몬고’ 등 게임도 모두 정밀지도를 사용하지 않았다.

우리 정부는 1966년부터 세금을 투입해 국내 지도를 구축해 왔다. 1991~2001년까지는 1차적으로 1000억 원의 예산을 투입해 한국 지도의 디지털화 작업을 수행했다. 이후 항공사진을 촬영하고, 지명 정비 작업을 하는 등 매년 500억~800억 원 가량의 재원을 쏟아 붓는 상황이다. 지난 25년 간 정밀한 지도를 만드는 데 1조 원 넘는 세금이 투자된 셈이다. 그 결과 1:5000의 정밀지도를 구축한 국가는 전세계에서 손꼽을 정도다. 중국, 이스라엘 등 정밀지도를 구축한 국가들은 이 데이터를 자산으로 보호하며 국외 반출을 금지하고 있다.

특히 국내 공간정보산업은 중소기업 적합업종으로 지정돼 대기업이 진입할 수 없는데, 구글이 이들과 경쟁하게 되면 국내 산업 생태계를 모두 파괴시킬 것이라는 우려도 나온다. 실제 구글이 2008년 모바일 버전 지도 서비스를 출시했을 때, 당시 미국과 유럽의 내비게이션 최대 사업자였던 ‘탐탐’과 ‘가민’의 주가는 각각 85%와 70% 가까이 폭락한 사례가 있다.

안종욱 안양대 스마트시티공학과 교수는 “현재 정보화 기반시설 SOC 사업들을 국토부에서 지원받아 많은 업체들이 지자체 매칭으로 사업을 진행 중인데 구글에서 다양한 서비스를 진행하게 되면 정부에서 더이상 국가 지원 필요성을 느끼지 못할 것”이라며 “장기적으로 정부 사업이 줄어들면 국내 생태계는 무너질 수밖에 없다”라고 말했다.

!['과대망상'이 부른 비극…어린 두 아들 목 졸라 살해한 母[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021700001t.jpg)