◇ 송파 헬리오시티 매물 66% 급감·잠실 엘리트도 21%↓

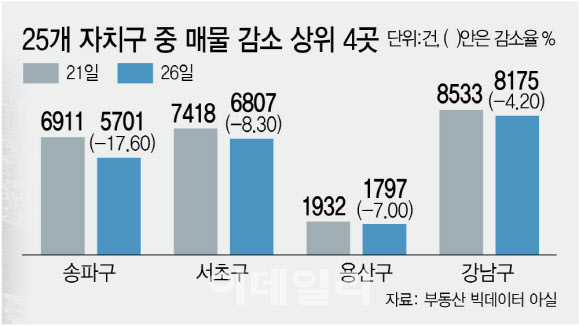

26일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 서울 25개 자치구 중 송파구, 서초구, 용산구, 강남구의 아파트 매물은 2만 2480가구로 토허제 시행 전 평일이었던 21일(2만 4794가구) 대비 9.3% 감소했다.

|

송파구는 매물이 6911건에서 5701건으로 3영업일 만에 17.6% 급감해 25개 자치구 중 가장 많은 감소세를 보였다. 그 다음은 서초구(-8.3%), 용산구(-7.0%), 강남구(-4.2%) 순으로 집계됐다. 토허제 확대 지정이 시행되는 4개 자치구가 매물 감소 상위 1~4위를 기록했다.

단지별로 보면 송파헬리오시티 매물이 689건에서 237건으로 줄어 65.7%나 급감했다. 잠실 엘리트(엘스·리센츠·트리지움) 매물도 1061건으로 835건으로 21.3% 줄었다. 개포동 우성8차 아파트도 44건에서 23건으로 47.8% 매물 감소가 나타났다.

토허제는 개발(예정)지 및 투기가 우려되는 지역에 투기 거래를 막기 위한 조치로 일정 규모 이상 주택·상가·토지 등 거래시 관할 관청으로부터 사전 허가를 받도록 한 제도다. 토허제 지정 구역에서 주택 등을 거래하려면 토지이용계획서와 자금조달계획서를 관할 관청에 제출해야 하고 주택의 경우 매수인 본인이 2년 이상 실거주할 것이란 점을 증명해야 매매 허가를 받을 수 있다. 그로 인해 이 지역에 전세를 끼고 갭투자 하는 수요는 사실상 사라진 것이나 다름없다.

토허제 시행 직전까지는 매도 호가를 낮춰 어떻게든 집을 팔아보려는 수요가 있었으나 시행 이후엔 이러한 수요마저 쏙 들어간 분위기다. 매물 감소는 거래 위축으로 나타날 전망이다.

2020년 6월 송파구 잠실동, 강남구 삼성·대치·청담동에 토허제가 지정됐을 당시에도 거래가 대폭 위축된 바 있다. 신한투자증권에 따르면 잠실·삼성·대치·청담동의 아파트 거래량은 2018년 6월부터 2020년 5월까지, 토허제 시행 전 2년간 4456건을 기록했으나 토허제 시행 이후인 2020년 6월부터 2022년 5월까지, 2년간 1936건으로 71.8% 급감했다. 잠실동은 이 기간 4456건에서 814건으로 무려 81.7%나 쪼그라들었다.

|

양지영 신한투자증권 주거용 부동산팀장은 “당시 강남 주요 지역의 거래량이 반토막난 이유로 실거주 의무 부과, 갭투자 차단, 고강도 대출 규제 등이 꼽힌다”며 “토허제 시행 후 이들 지역에서는 실거주 목적이 아니면 매입 자체가 사실상 불가능해졌고 대출 규제까지 더해지면서 투자 수요가 급감했다”고 밝혔다. 당시엔 기준금리가 2021년 8월 연 0.5% 사상 최고치에서 인상되기 시작해 2022년에만 2.75%포인트 오르는 등 빠른 속도로 상승했다. 올해는 그때와 달리 기준금리가 인하되는 시기이지만 7월부터 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR)이 시행됨에 따라 대출 증가폭은 제한될 수 있다.

◇ 과거에도 매물 줄어 거래 위축, 가격 하락은 제한

매물이 감소했다고 해도 매도 호가가 낮아진 것은 아니다. 송파구 잠실동 잠실엘스 전용면적 84㎡ 규모는 2월 30억 5000만원에 거래돼 최고가를 찍기도 했으나 28일 27억원, 25일 22억원에도 거래된 바 있다. 현재 해당 아파트의 매도호가는 27억~30억원 수준으로 호가가 형성돼 있다. 한 매물은 토허제 시행 전인 21일 1억 3000만원 매도 호가를 낮췄다가 안 팔리자 토허제 시행일인 24일 다시 1억 5000만원 호가를 올렸다. 또 다른 매물은 30억원에 내놨다가 24일 3000만원 더 올려 30억 3000만원까지 높이기도 했다.

토허제로 매도 호가가 떨어지진 않을 것이란 의견이 나온다. 과거 학습효과를 통해서도 마찬가지다. 신한투자증권과 부동산R114에 따르면 대치동 아파트 매매 가격은 토허제 시행 전 2년간 22.7% 상승한 반면 시행 후 2년간 23.8% 올라 되려 상승폭이 커졌다. 잠실동도 이 기간 상승률이 20.8%에서 22.5% 더 큰 폭으로 상승했다.

양 팀장은 “토허제는 시장 안정을 위한 정책 도구로 도입됐지만 실제 효과를 보면 거래 경직성을 강화하는 부작용이 더 크다”며 “강남3구와 용산구에 토허제가 확대되면서 단기적으론 가격 조정과 거래 감소 현상이 이어질 수 있지만 중장기적으론 추가 금리 인하 가능성, 자재비 상승에 따른 공급 축소 등으로 다시 가격 상승 압력이 높아질 수 있다”고 밝혔다.