|

유경준 통계청장은 8일 “요즘 체감 물가가 실제 물가 수준보다 더 많이 뛰는 것처럼 느껴지는 것도 같은 심리가 작용한 것”이라고 말했다. 유 청장은 이날 정부 세종청사에서 열린 간담회에서 최근 소비자물가와 체감물가 간 괴리가 발생하는 이유를 설명하며 이같이 강조했다. 쉽게 말해 소비자가 가격 하락보다 상승에 훨씬 민감해 물가 수준을 높게 인식하는 경향이 있다는 이야기다.

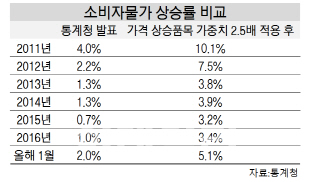

실제로 통계청이 가격이 오른 품목만 가중치를 2.5배로 높여 다시 계산한 결과, 지난달 물가 상승률은 공식 수치인 2%(전년 동월 대비)에서 5.1%로 훌쩍 뛰는 것으로 나타났다. 정부는 1월 물가가 2% 올랐다고 발표했지만, 소비자는 5.1%가 상승했다고 체감할 수 있다는 뜻이다.

|

문제는 가중치가 낮은 다수 품목의 가격이 올라도 전체 물가에 미치는 영향은 미미할 수 있다는 점이다. 일례로 지난 1월에는 전체 460개 품목 중 296개(64.3%) 가격이 올랐다. 소비자가 접하는 상품·서비스 절반 이상의 가격이 뛴 것이다. 그러나 이처럼 가중 평균해 계산한 물가는 2%만 올랐다. 소비자 관점에서 “온통 가격이 오른 것뿐인데 물가가 2% 상승했다니 이상하다”는 불만이 나오는 이유다.

통계청의 가중치 조정 후 체감 물가 상승률은 과거에도 실제의 최대 4배를 웃도는 것으로 나타났다.

지난해 물가는 1년 전보다 1% 오르는 데 그쳤다. 그러나 통계청이 그해 가격 상승 품목의 가중치만 2.5배 높여 다시 계산했더니 체감 물가 상승률은 3.4%로 나타났다. 2015년의 경우 공식 통계상 물가 상승률은 0.7%였다. 이 역시 같은 계산 방법을 적용하니 상승률이 3.2%로 훌쩍 높아졌다.

유 청장은 “공식 통계는 아니지만, 독일이 이런 방식을 적용한 통계 지표를 내놓고 있다”며 “가격이 오른 품목 가중치를 2~3배 높이니 사람들도 이게 체감 수준과 맞는다고 한다더라”라고 말했다.

이외 내가 자주 사는 물건과 서비스 가격이 주로 올랐거나, 우리 동네 물가가 유독 고공 행진해도 체감 물가가 실제보다 많이 상승했다고 느낄 수 있다. 소득 계층별로 느끼는 물가 상승률도 다를 수 있다. 일본이 소득 분위별 물가지수를 발표하는 것도 이런 이유에서다.

다만 유 청장은 “우리도 한정된 샘플을 가지고 자체적으로 소득 수준별 물가를 계산해 봤지만, 차이가 거의 없거나 오히려 (고소득층의 물가 상승 부담이 더 크게 나타나는) 반대 결과가 나오기도 했다”고 설명했다.

그는 “사람들이 통계의 신뢰도를 문제 삼는 것은 정부를 향한 불신이나 심리적 영향 등 다양한 원인이 있을 것”이라며 “가구주 연령과 1인 가구 특성을 반영한 물가 보조 지표를 새로 개발하는 등 실제 현장과 체감 간 괴리를 줄이기 위해 지속해서 노력하겠다”고 했다.