2023년에는 기준금리가 3.50%으로 유지된 가운데 50년 만기 주택담보대출 등 집을 사기 위한 대출이 늘어난 영향이 있었다. 신용대출 등 금리 영향이 큰 대출은 줄었으나, 주택담보대출이 늘어나며 전체 대출액을 견인했다.

|

|

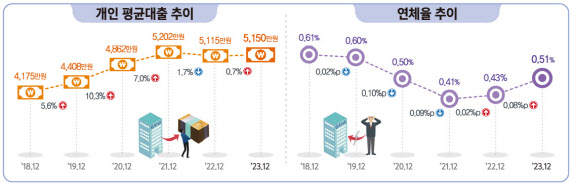

27일 통계청은 이와 같은 내용을 담은 ‘2023년 일자리 행정통계 : 임금 근로자 부채’를 발간했다. 지난 2023년 12월 말 기준 임금 근로자들의 평균 대출은 5150만원으로, 전년 대비 0.7%(35만원) 증가했다.

임금근로자를 대출 잔액 순으로 줄세웠을 때 정중앙에 위치한 ‘중위대출’ 값은 5000만원으로 1년 전과 같았다. 대출잔액 기준 연체율은 0.51%로, 전년 대비 0.08%포인트 높았다.

평균 대출액은 2017년 3974만원에서 △2018년 4175만원 △2019년 4408만원 △2020년 4862만원을 기록하며 점차 늘다가 2021년 5205만원으로 사상 첫 5000만원대에 진입했다. 이후 2022년에는 1년 전보다 1.7% 줄어든 5115만원으로 통계 작성이 시작된 2017년 이래 첫 감소세를 나타냈다가 2023년 들어 0.7% 늘어 1년만에 소폭 증가세로 전환했다.

대출은 금리의 영향을 크게 받는다. 2022년 한국은행의 6차례에 걸친 기준금리 인상 시기에는 대출이 감소세를 보였으나, 2023년에는 기준금리가 3.50%으로 유지됐다. 이로 인해 대출액은 소폭 늘어났고, 성별로 보면 남자가 0.6%(41만원) 늘어난 6377만원, 여자가 1.1%(42만원) 늘어난 3717만원으로 모두 증가세를 보였다.

대출 종류별로 보면 전년 대비 주택담보대출이 3.7%(73만원) 늘어난 2038만원이었고, 주택 외 담보대출은 2.1% 늘어났다. 반면 금리의 영향이 큰 신용대출(-5.4%)이 줄어들고 기타 대출도 4.0% 줄었다. 통계청 관계자는 “전반적인 금리와 더불어 은행권의 50년 만기 주택담보대출 상품을 내놓으며 복합적으로 영향을 줬다”고 설명했다.

대출 가장 많은 나이 40대…소득 높을수록↑

대출 잔액을 연령별로 보면 40대가 7790만원으로 가장 많았고, △30대(6979만원) △50대(5939만원) △60대(3754만원) 순이었다. 전년 대비 40대(2.0%)와 70세 이상(1.4%)에서는 대출이 늘어났고 29세 이하(-0.9%)와 30대(0.9%)에선 감소했다. 통계청 관계자는 “청년층은 금리에 민감할 뿐더러 담보가 될 만한 주택 소유 비중도 낮기 때문”이라고 분석했다.

실제로 주택유형별로 대출을 보면 아파트 거주자의 평균 대출이 6265만원으로 가장 많았다. 아파트 거주자의 대출은 1년 전보다 0.3% 늘어 전체 주택유형 중 유일하게 대출 증가세를 보이기도 했다. 이후 오피스텔·기타(4556만원), 연립·다세대(3977만원), 단독주책(2993만원) 순으로 뒤를 이었다.

대출은 소득이 높고, 대기업일수록 많은 경향을 보였다. 소득 1억원 이상 구간 대출은 1억 5703만원이었고, 7000만원~1억원 구간은 1억 769만원이었다. 3000만원 미만 구간의 대출액은 2482만원이었는데, 이들은 대출액은 가장 적고, 연체율은 13.2%로 가장 높았다.

평균 대출은 대기업 직장인이 7782만원으로 가장 높았고, 중소기업(4299만원)과 비교하면 1.8배에 달했다. 그러나 연체율은 중소기업 직장인이 0.82%로 가장 높고, 대기업에 비해 2.9배 높았다.