|

통상적으로 인체에 약 8mA 이상의 전류가 흐르면 그 고통을 참기 힘든 것으로 알려져 있다. 50mA가 넘으면 사망 위험이 높아진다. 1000mA는 1A이고, 낙뢰 단위인 1kA는 1000A인 것을 고려하면 설악해변에 떨어진 낙뢰는 엄청난 강도였다.

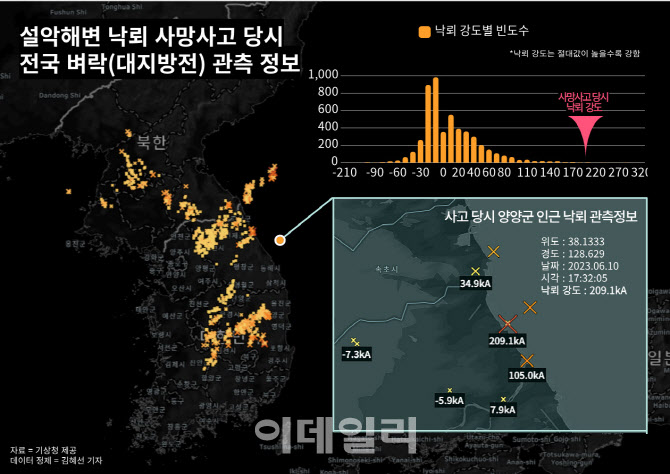

일반적인 낙뢰 중에서도 사고 당시 벼락의 강도가 강했다는 게 기상청의 설명이다. 우진규 기상청 통보관은 “지난 2021년~2022년 국내에 떨어진 낙뢰는 5~50kA의 강도가 가장 많았다”며 “209.1kA인 강도는 낙뢰 중에서도 상위 1% 미만일 정도로 강한 수준”이라고 말했다.

실제로 10일 하 루동안 기상청 관측장비(북한 및 인근연안 포함)에 잡힌 낙뢰 6042건도 대부분 50kA 사이에서 발생했다. 기상청이 측정하는 낙뢰 데이터는 정극성(+)과 부극성(-)으로 잡히는데, 플러스와 마이너스 기호와 상관없이 절댓값이 클수록 더 강한 벼락이다. 이날 친 벼락은 대부분 20kA 정도였다.

◇ 도심에도 떨어진 초강력 낙뢰, 해안이 더 위험한 이유는

구름 사이에서 치는 번개(구름방전)과 땅에 내리는 벼락(대지방전)은 서로 다른 성질의 공기가 마찰하며 발생하는 정전기 때문에 일어난다. 구름에 정전기가 쌓이게 되면 구름 아래 부분에는 음전하(-)가 쌓이는데, 어느 순간 대지로 전하가 내려가면서 낙뢰가 발생한다. 만약 양전하(+)가 이동할 경우 정극성 낙뢰라고 한다.

기상청 ‘낙뢰연보’에 따르면, 지난해 우리나라 육지(북한 제외)에서 관측된 낙뢰는 총 3만 6750회다. 연간 낙뢰 횟수는 여름철인 6월~8월에 90% 가까이 발생한다. 월별로는 6월과 8월에 더 자주 낙뢰가 관측된다.

이번 사망사고는 해안에서 발생했지만, 국내에서 낙뢰가 가장 많이 떨어지는 곳은 경기도다. 지난해는 전체 낙뢰 횟수에 23% 정도가 경기도에 떨어졌다. 시도별 단위 면적당 연간 낙뢰 횟수가 많은 지역은 인천시(1㎢당 1.01회)였다. 지난 10일 국내에 떨어진 낙뢰 중 가장 강한 낙뢰도 인천시 부평구 산곡동 인근에서 발생했다. 이 낙뢰는 10일 밤 9시 47분경 원적산 인근에 222.6kA로 발생했다.

낙뢰는 도심에 더 많이 떨어지지만, 결과적으로 인명사고는 주로 산·해변 등에서 일어난다. 이에 대해 우진규 통보관은 “일반적으로 높은 건물이 있는 도심 지역은 하늘에서 떨어지는 뇌전이 사람이 아닌 전신주나 안테나, 건물 피뢰침 등 돌출된 다른 곳으로 전이될 확률이 굉장히 높다”며 “해변은 아무 것도 없으니까 사람이 다른 지형보다 높이 있어 낙뢰를 맞을 가능성이 더 많다”고 설명했다.

낙뢰는 변동성이 커 미리 예측하기 힘들지만, 안전수칙을 지키는 것으로 위험을 줄일 수 있다. 번개가 친 뒤 30초 안에 천둥소리가 들릴 경우 가까운 곳에 낙뢰가 발생했을 가능성이 높다. 즉시 건물 안이나 자동차 등 실내로 대피하고, 마지막 천둥소리가 들린 후 30분 뒤에 움직여야 한다. 만약 야외의 경우 동굴이나 튀어나온 바위 밑 등에 몸을 피해야 한다.

한편, 기상청은 낙뢰 감시를 위해 전국에 설치된 21개의 센서로 이루어진 낙뢰 관측시스템을 운영하고 있다. 낙뢰 관측시스템은 낙뢰에서 방출되는 전자기파 신호가 각 센서에 도달하는 시간의 차이를 이용해 낙뢰 발생 지점을 알아내며, 내륙과 인근 해상에 대해 95%의 탐지율을 가진다.