|

얼마 전 초등학교 6학년 조카가 ‘자신의 인스타그램 계정을 절대 알려줄 수 없다’고 사촌 형과 말다툼을 하더군요. 그래도 형이 ‘인스타그램 친구 하자’고 계속 조르자, 자신이 올린 17개 게시 영상과 사진 중에서 3개만 남기고서야 알려주는 걸 봤습니다. ‘무슨 비밀이 있기에 그럴까?’ 하는 생각에 미소 지었지만, 인터넷에 남은 나의 흔적을 누구에게 얼마만큼 공개할지는 매우 민감한 문제인 듯합니다.

부모라도 자녀 사진 올릴 때 조심해야

그런데, 아동·청소년 시기에는 인터넷에 나의 흔적을 남기는 사람이 내가 아닌 경우가 비일비재합니다. 부모나 친척, 친구들이 나의 사진이나 영상을 올리기도 하죠. 사진을 올릴 때는 자랑삼아, 추억거리로 올리지만, 어른이 되고 나서 보면 민망하거나 가슴 아픈 기억을 떠올리게 하는 일도 있습니다.

개인정보보호위원회가 아동·청소년 시기에 본인이나 제3자가 온라인에 올린 개인정보를 본인이 삭제 요청할 수 있는 ‘잊힐 권리’ 제도화를 추진하기로 한 것도 아동·청소년의 프라이버시를 보호하기 위함입니다. 아동이나 청소년 시기에는 아무래도 자신의 권리를 행사하기 어려우니, 나중이라도 쉽게 내 과거 흔적을 지울 수 있게 돕자는 것이죠.

잊힐 권리, 표현의 자유 침해하거나 역사 왜곡할 수도

하지만, ‘잊힐 권리’를 제도화하는 것은 면밀한 논의가 필요한 일입니다. 바로 표현의 자유, 국민 알권리와 충돌할 수 있기 때문입니다. 박근혜 대통령 시절인 2015년, 방송통신위원회가 ‘잊힐 권리’ 제도화를 추진했을 때 인터넷 기업이나 오픈넷 같은 시민단체는 물론 국회 입법조사처도 법제화에 사실상 반대했습니다. 당시 반대한 이유는 정치인이나 기업인, 유명연예인, 스포츠 스타 등의 과거 정보를 무분별하게 삭제하게 되면 검색 결과는 물론 역사를 왜곡하는 상황까지 번질 수 있다고 우려했기 때문이었습니다. 개인정보보호위가 당장 ‘잊힐 권리’를 법제화하는 게 아니라, 일단 미성년자에 대한 정보로 한정해 내년에 시범사업을 해보고 2024년까지 법제화를 하겠다고 한 것도 같은 취지입니다.

|

‘기억될 권리’는 어떻게 해야 하나

그런데, ‘잊힐 권리’만 중요할까요? ‘기억될 권리’도 논의할 만한 주제입니다. 디지털유산 상속권이지요.

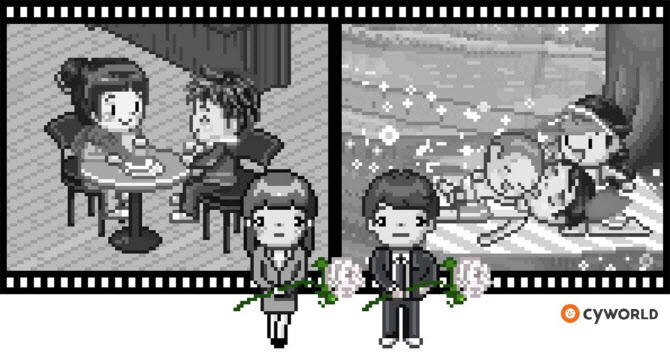

얼마 전 싸이월드는 이용약관을 개정해 디지털유산 상속권을 공식화했습니다. 모 톱 배우의 유족이 해당 배우의 싸이월드 미니홈피에 대거 남아 있는 사진, 동영상, 다이어리에 접근할 수 있도록 해 달라고 요청한 게 계기가 됐다고 하죠. 싸이월드는 로펌의 자문을 받아 ‘회원 사망 시 회원이 서비스 내에 게시한 게시글의 저작권은 별도 절차 없이 상속인에게 상속된다’는 조문을 약관에 넣었습니다.

다른 기업은 어떨까요? 네이버가 고인의 블로그 글처럼 공개된 정보에 대해 유족들이 백업을 요청하면 지원하고 있고, 애플은 지난해 12월 iOS 15.2 버전에서 ‘디지털유산’ 프로그램을 추가했죠. 애플 계정의 소유주가 직접 디지털 유산 관리자를 최대 5명까지 지정할 수 있게 한 것입니다.

아직 ‘기억될 권리’에 대한 제도화 움직임은 거의 없습니다. ‘기억될 권리’ 역시 내가 사전에 공개 범위를 정해 두지 않으면, 가족이라고 해도 내가 원하지 않는 방향으로 내 정보가 공개되거나 심지어 악용될 가능성이 있기 때문입니다.

개인의 자기정보 통제권이 중요한 시대

개인의 자기 정보 통제권이 중요해지는 시대입니다. 코로나 팬데믹을 계기로 일상의 삶과 디지털의 결합이 더욱 빨라지고 강해지고 있기 때문이죠. 무인도에 간다면 첫째로 챙길 것은 스마트폰이라는 설문 결과가 나온 지 오래입니다. 이제라도 ‘잊힐 권리’와 ‘기억될 권리’에 대한 사회적 논의를 시작해야 합니다.

![“명품인 줄” 이부진, 아들 졸업식서 든 가방…어디 거지?[누구템]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021100594t.jpg)