| 이데일리신문 | 이 기사는 이데일리신문 2012년 05월 02일자 36면에 게재됐습니다. |

|

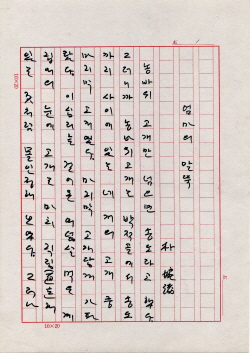

[이데일리 오현주 기자] “원균이 보아라. 오늘도 파출부가 안 왔단다. 어제 해놓은 약속이라 어쩔 수 없이 외출한다. 미안하지만 지갑에 있는 잔돈으로 라면을 사다가 맛있게 끓여먹기 바란다. 엄마도 지금까지 단 일 분도 못 쉬고 일만 하다 나가니 너도 엄마 생각해서 짜증이 나도 참고 집 잘 봐라. 아주 장 봐가지고 네 시까지는 돌아오겠다.”

어느 어머니가 아이에게 남긴 듯한 평범한 이 메모는 작가 박완서(1931∼2011)의 것이다. 네 딸 중 넷째 원균(52)에게 남겼다. 마흔 살 나이에 늦깎이 작가가 된 그는 좋은 작가만큼이나 좋은 엄마에 대한 갈망도 컸던 모양이다. 1970년 소설 `나목`으로 여성동아 여류장편소설 공모에 당선되면서 작가로 첫 발을 내딛는 순간에도 “이 두 가지에 악착같은 집착을 느낀다”고 토로했을 정도다.

그 집착의 양 갈래 삶을 충실히 살아내다 홀연히 떠난 후 1년. 작가를 추모하는 기획전이 서울 평창동 영인문학관에 마련된다. `엄마의 말뚝-박완서 1주기` 전이다. 만 1년이 되던 지난 1월 작가를 기리는 행사들이 열렸지만 이번 전시는 성격이 좀 다르다. 문학의 궤적은 물론 그의 사생활 속속들이를 한눈에 볼 수 있는 자리로 꾸민 까닭이다. 영인문학관이 보관 중인 자료에 유족이 대여해준 유품을 보태 육필원고, 사진과 서화, 편지와 메모 등 200여점을 내놨다. 처음 공개되는 자료도 여럿이다.

육필원고로 가장 눈에 띄는 것은 1975년부터 2년여 간 `문학사상`에 연재된 `도시의 흉년` 원고 600매 분량. 그 외에 `엄마의 말뚝` `그해 겨울은 따뜻했네`(1982), `제5회 이상문학상을 받으며`(1981), 단편 `해산 바가지`(1999) 등을 선뵌다. 오래도록 친분을 유지했던 이해인 수녀, 강인숙 영인문학관 관장에게 남긴 편지, 또 가족과 친지들에게 보내고 받은 편지·카드·메모의 원본도 내보인다.

|

한여름 더위를 피하느라 작가가 즐겨 입었다는 `내복값도 안 될` 푸른색 인조견 블라우스, 신혼 때 남편을 졸라 사 받았다는 도자기 그릇세트, 집안보물이었다던 독일제 콘텟샤 카메라, `JANOME`가 찍힌 손재봉틀 등도 큰딸 원숙(58) 씨의 사연과 함께 세상에 나왔다.

또 전시에선 다른 이들이 만들어낸 `박완서 형상`도 볼 수 있다. 조각가 이영학이 빚은 청동 두상, 김구림·박제동 화백이 그린 초상화, 김영태 화백이 잡아낸 캐리커처, 사진 60여점 등이다.

어느 하나 소홀할 수 없지만 이번 추모전에서 가장 값진 것이 있다면 오래된 동영상 한 편일 거다. 1953년 당시 스물두 살이던 작가는 서울 소공동의 고급 중국요리집 아서원에서 신랑 호영진(1988년 작고) 씨와 결혼식을 올렸다. 영사기 촬영은 당시로선 극히 이례적이었다. `부자는 못되었지만 신부를 위해 전 재산을 쏟아부을 기세`였던 신랑의 작품이다. 6mm 결혼식 필름은 그렇게 세상에 남게 됐다. 필름이 가까스로 복원된 건 작가가 세상을 떠난 후. 덕분에 하얀 한복에 면사포 쓰고 수줍은 미소를 띤 새신부 박완서를 디지털 영상으로 볼 수 있게 됐다. 약 5분, 짧게 허락된 `무성영화` 한 단락이다. 4일부터 6월30일까지. 02-379-3182.