|

1심 법원은 원고 측 주장을 받아들였다. 할아버지(B)가 1931년 토지를 매수하여 점유를 시작했고, 20년이 지난 1951년에 취득시효가 완성되었다고 판단했다. 따라서 피고들에게 소유권 이전 등기 절차를 이행하라고 판결했다.

하지만 항소심 법원의 판단은 조금 달랐다. 항소심은 원고 할아버지의 토지 매수 사실은 인정하기 어렵다고 보았다. 그러나 원고의 아버지(C)가 사망한 2017년 4월 18일을 기준으로 역산하여 20년 이상 평온, 공연하게 토지를 점유한 사실은 인정된다고 판단했다. 민법상 점유자는 소유의 의사(자주점유)로 점유한 것으로 추정되므로, 취득시효 완성일을 2017년 4월 18일로 변경하면서도 원고의 청구를 받아들이는 1심 결론을 유지했다. 즉, 매수 사실은 인정하지 않았지만, 분묘 설치 및 관리라는 점유 사실 자체와 민법상 자주점유 추정 규정에 근거하여 원고의 손을 들어준 것이다.

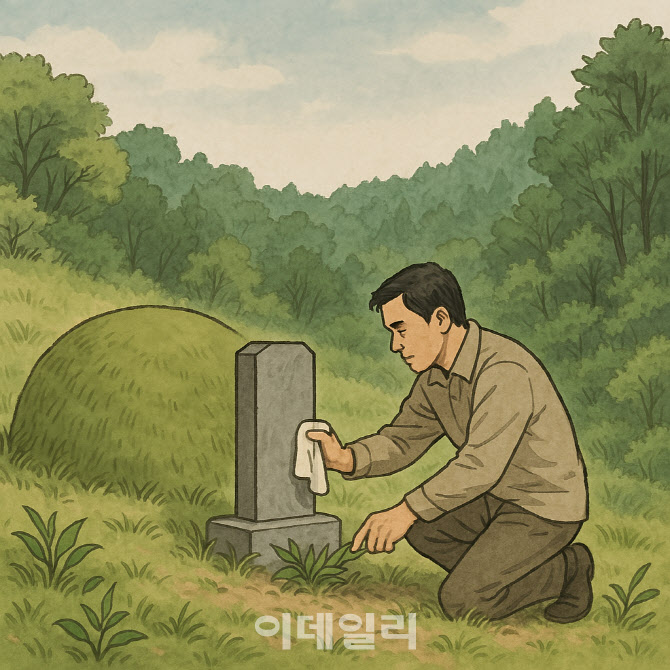

그러나 대법원의 판단은 달랐다. 대법원은 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 심리하라며 돌려보냈다. 핵심 이유는 “타인의 토지 위에 분묘를 설치 또는 소유하는 자는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 분묘의 보존 및 관리에 필요한 범위 내에서만 타인의 토지를 점유하는 것이므로 점유권원의 성질상 소유의 의사가 추정되지 않는다”는 기존 법리에 있었다.

즉, 단순히 남의 땅에 조상 묘를 설치하고 관리해왔다는 사실만으로는 그 임야 ‘전체’를 소유할 의사로 점유했다고 볼 수 없다는 것이다. 이런 경우, 점유는 묘지 관리에 필요한 제한된 범위 내에서의 점유로 보는 것이 타당하며, 민법 제197조 제1항에서 일반적으로 인정하는 ‘소유 의사 추정’이 적용되지 않는다는 점을 명확히 했다.

대법원은 항소심이 원고의 아버지(C)나 원고가 분묘 관리의 범위를 넘어 토지 전체를 소유의 의사로 점유했다고 볼 만한 ‘특별한 사정’에 대해 제대로 심리하지 않은 채, 만연히 자주점유를 인정한 것은 잘못이라고 지적했다.

이번 대법원 판결은 분묘 설치 및 관리와 점유취득시효의 관계, 특히 ‘자주점유 추정’의 예외를 명확히 했다는 점에서 중요한 의미를 갖는다.

과거에는 타인 소유의 토지에 분묘를 설치하고 오랫동안 관리해 온 경우, 비교적 쉽게 자주점유가 추정되어 취득시효 완성을 인정하는 경향이 있었다. 하지만 이번 판결은 단순히 조상 묘를 관리해왔다는 사실만으로는 임야 전체에 대한 소유권을 취득하기 어렵다는 점을 분명히 했다. 분묘 관리자는 해당 토지 전체를 소유의 의사로 점유해왔다는 점을 입증할 만한 ‘특별한 사정’(예: 토지 매수 계약서, 전체 토지에 대한 경작 또는 사용, 세금 납부 내역 등)을 제시해야 할 필요성이 커졌다.

토지 소유자 입장에서는 자신의 토지 내에 타인의 분묘가 설치되어 있다면, 그 권리관계를 명확히 해 둘 필요가 있다. 사용 승낙의 범위를 명확히 하거나, 관련 내용을 서면으로 남겨두는 것이 장래의 분쟁을 예방하는 길이 될 것이다. 토지는 중요한 경제적 자산인 만큼, 권리관계의 명확성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 이번 대법원 판결이 토지와 분묘를 둘러싼 오랜 분쟁 해결에 중요한 기준점이 되기를 기대한다.

■하희봉 변호사 △한국외국어대학교 영어학과 △충북대학교 법학전문대학원 △제4회 변호사시험 △특허청 특허심판원 국선대리인 △(현)대법원·서울중앙지방법원 국선변호인 △(현)서울고등법원 국선대리인 △(현)대한변호사협회 이사 △(현)로피드 법률사무소 대표변호사