|

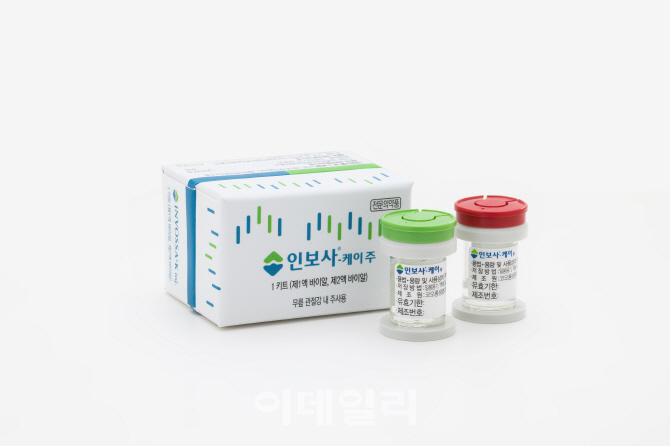

지난달 31일 서울 근교에서 만난 전직 코오롱생명과학(102940) 연구원은 최근에 벌어지고 있는 인보사 (사진)사태에 대해 “누구보다 신장세포 검출로 가장 혼란에 빠진 곳은 코오롱생명과학일 것”이라며 “억울할 수는 있겠지만 제대로 체크하지 못한 책임에서는 자유로울 수 없다”고 말했다.

그는 지난 4월 초 인보사에서 신장세포가 검출된 것을 해명하는 코오롱생명과학의 기자회견을 TV를 통해 보았다. 카메라에 잡힌 코오롱 측 주요 인사들이 모두 아는 사람들이었다.

인보사는 퇴행성 관절염 치료제다. 인보사는 연골세포가 주성분인 1제와 연골세포의 성장을 돕는 성장인자(TGF-β)를 내뿜도록 형질전환한 연골세포가 주성분인 2제로 허가를 받았다. 이 성장인자가 염증이 생긴 관절에 들어가면 면역 반응을 개선해 염증을 없애고 통증을 줄인다. 이 연구원은 “지금은 작동기전이 밝혀졌지만 당시만 해도 동물실험을 통해서는 개선효과를 확인했을 뿐 임상시험에 들어가기 전까지 어떤 메커니즘에 의해 이런 효과가 나는지 밝혀지지 않았었다”며 “당시 코오롱생명과학 연구소의 가장 중요한 일 중 하나가 인보사의 작용 기전(MOA. Mechanism of Action)을 밝히는 것”이었다고 말했다.

즉 코오롱티슈진은 ‘연골세포에 성장인자를 주입하면 관절염 증상을 개선할 수 있다’는 것을 발견해 성장인자를 만드는 법을 개발하고, 코오롱생명과학은 인허가를 위한 MOA 규명과 이를 대량생산하는 상업화 단계를 맡았다. 티슈진이 코오롱생명과학에 형질전환세포(MCB. 마스터 셀 뱅크)를 보내면 코오롱생명과학은 이를 배양해 연구용 세포(WCB. 워킹 셀 뱅크)를 만들어 다양한 실험을 진행했다. 이 연구원은 “그래서 코오롱생명과학 입장에서는 미국에서 관리하던 형질전환세포가 알려진 대로 당연히 연골세포로 만들었다고 생각하지 그게 잘못됐을 것으로 아무도 생각하지 않았다”며 “이 때 티슈진의 MCB가 제대로 만든 것인지 확인하는 절차를 거쳤다면 문제를 해결할 수 있었을 것”이라고 말했다.

일부에서는 현미경으로 신장세포와 연골세포를 쉽게 구별할 수 있다고 주장한다. 이 연구원은 “세포주를 정확하게 판별하기 위해서는 유전자 특징 등을 비교해야 한다”며 “당시에는 당연히 연골세포로 만들었다고 생각한 만큼 의심의 여지가 없었고 산적한 과제로 세포주 유전자 확인은 생각할 여유가 없었다”고 말했다.

식품의약품안전처의 발표에 따르면 코오롱생명과학은 ‘형질전환 연골세포’로 허가받았는데 여기에서 ‘형질전환 신장세포’가 검출됐다. 신장세포는 알려진 대로 무한히 증식하는 ‘종양원성’이 있다. 성장인자의 유전자를 가진 바이러스로 신장세포를 감염시켜 이 바이러스를 대량으로 만들고 이를 연골세포로 옮겨 성장인자를 생산하는 연골세포를 만든다. 이 연구원은 “신장세포는 성장인자를 전달하는 수송자 역할을 할 뿐이고 바이러스를 이용해 유전자를 도입하는 방법은 일반적인 연구방법”이라고 말했다. 이를 맡았던 티슈진이 이런 기본적인 과정도 제대로 수행하지 못하는 수준인지에 대해서는 의심이라는 것이다. 이 연구원은 “처음 MCB를 만든 티슈진과 실제 제조를 맡았던 우시의 QC(품질관리) 서류를 살펴보면 어느 단계에서 문제가 생겼는지 알 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

신장세포의 종양원성 때문에 인보사 치료를 받은 환자들은 발암 가능성에 대한 우려를 보이고 있다. 이 연구원은 “내가 알고 있는 한 안전성은 충분히 검증했다”며 “당시 코오롱생명과학 연구소의 역할을 생각하면 이해를 할 것”이라고 말했다. 코오롱생명과학은 형질전환세포가 성장인자를 많이 만들어내는 상용화 연구를 맡았다. 동일한 공정에서 성장인자를 많이 만들어낼수록 회사 측은 이익이다. 하지만 미국 식품의약국(FDA)은 제조과정에서 신장세포나 바이러스를 쓸 경우 방사선조사를 의무화하고 있다. 이 연구원은 “방사선 조사는 2주만 지나도 살아남는 세포가 전무할 정도로 강력하다”며 “오히려 인보사는 안전성 때문에 약효를 충분히 못 내게 돼 아쉬웠던 상황”이라고 말했다.

이 연구원은 “현재와 같은 ‘빨리빨리’ 시스템에서는 충분히 재발할 수 있는 문제”라고 지적한다. 특히 시간과 비용이 생명인 바이오벤처들이 상식적으로 거쳐야 할 단계를 간과하고 있다고 강조했다. 그는 “외국 제약사는 재검증을 기본이라고 보지만 우리나라 기업들은 ‘당연히 잘 했겠지’라고 안일하게 생각하다 문제가 불거지는 일이 아직도 많다”며 “특히 글로벌 라이센싱을 추진한다면 당연하다고 생각하는 것들부터 충실하게 단계를 밟아 진행해야 한다”고 말했다.

![트럼프 전용기 옆자리 그녀…유리천장 깨고 오른팔 등극[파워人스토리]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000340t.jpg)

![한강 다리서 큰일 날 뻔 했다…아찔한 자전거 질주에 '철렁'[르포]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000310t.jpg)