휠체어 이용 장애인인 정모(44)씨는 최근 아내와 영화관에 갔지만 결국 ‘홀로’ 영화를 봤다. 장애인석과 보조인석이 영화관 가장 앞에 놓였는데, 영화를 보는 데에 불편을 호소하던 아내가 뒤쪽으로 자리를 옮겨서다.

|

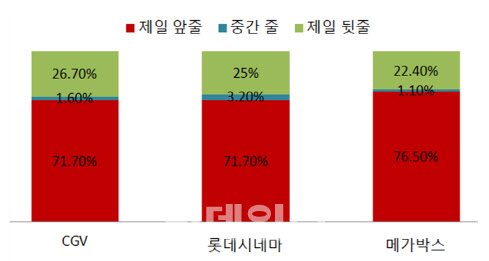

지난해 말 영화진흥위원회 조사에 따르면 3대 영화관(CJ CGV·롯데시네마·메가박스) 3004개 상영관의 장애인석은 10석 중 7석이 맨 앞줄에 마련돼 있다. 시야 확보가 어려운 자리지만 휠체어 이용 장애인들은 좌석 선택의 여지가 없다. 유씨는 “좌석을 최소 앞, 뒤, 중간 세 개는 마련해줘야지 지금으로선 좌석 선택권이 없는 것과 같다”며 “현재의 장애인석은 법에 규정된 것들을 대충 흉내만 낸 것 같다”고 꼬집었다.

보건복지부가 2018년 8월 공포한 ‘장애인·노인·임산부 등 편의증진 보장법’ 시행규칙 개정안에 따르면 영화관의 장애인 등을 위한 관람석은 중간 줄 또는 제일 뒷줄에 마련해야 한다. 시야 확보가 가능할 때만 제일 앞줄에 설치할 수 있다. 하지만 개정안 시행 이후 개관한 영화관들도 60% 이상이 장애인석을 맨 앞자리에 배치한 것으로 나타났다.

|

휠체어 이용 장애인도 일반석에 앉아 영화·공연을 볼 수는 있다. C씨는 국립극단의 인기작 ‘엔젤스 인 아메리카’를 보러 갔을 당시 2층의 휠체어석이 잘 보이지 않아 일반석으로 예매했다. 이때 극단 관계자는 “불이 나도, 다른 재난상황이 닥쳐도 우리는 당신을 대피시켜줄 수 없다”는 점을 미리 공지한 뒤 C의 착석을 도왔다고 한다. C씨는 “잘 보이지 않는 자리여도 반드시 장애인석에 앉으라는 얘기”라고 했다.

업계 측은 ‘공간상의 제약’을 이유로 든다. 이미 구축된 상영관·공연장 구조를 바꾸기 어렵다는 것이다. 이에 김남진 장애물없는생활환경시민연대 사무국장은 “출입구나 동선을 고려해 장애인석을 설치했다면 당장 위치를 바꾸는 건 어렵겠지만 새로 짓거나 리모델링을 하는 경우엔 영화관은 중간 또는 맨 뒤, 공연장은 중간 또는 맨 앞에 장애인석을 마련하도록 엄격히 관리해야 한다”고 말했다.