중견기업에 재직 중인 직장인 최형식(가명·31)씨는 전셋집을 보면 박탈감을 느낀다고 했다. 그는 대기업에 다니면서 수도권 아파트 전세금을 턱 하니 치르는 친구들이 부럽기만 하다. 최씨는 “은행 대출에 부모님 지원까지 받아도 수도권에서 변변한 전셋집 구하기 쉽지 않은 상황”이라며 “전세 사는 ‘서민’이라더니, 이제는 틀린 말이 된 것 같다”고 한숨을 내쉬었다.

이들만의 고민이 아니다. 서울·수도권의 평범한 가정에서 쉽게 볼 수 있는 우리 사회의 현주소다. 2008년 금융위기 이후 소득이 정체된 채 홀로 고공행진을 이어간 전세는 더 이상 서민의 대표 주거 유형이라는 수식어가 무색해 졌다.

<이데일리>가 창간 14주년을 맞아 부동산114와 공동으로 분석해 보니, 국내 평균 수준의 직장인 가족이 체감하는 전셋값 수위가 처음으로 과거 주택 매매 수준에 이른 것으로 나타났다. 예전에 월급 모아 집 사는데 걸린 시간과 현재 전셋집 보증금 마련 기간이 같다는 뜻이다. 이는 전국 아파트 887만여 채의 매매·전세 가격과 통계청 ‘가계동향조사’의 도시 근로자 가구 평균 소득을 비교·집계한 결과다.

|

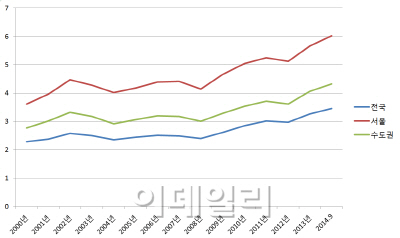

조사에 따르면 9월 말 기준 서울과 인천·경기지역을 포함한 수도권 아파트의 평균 전셋값은 2억3590만원으로, 올해 2분기 기준 도시 근로자 가구 연간 명목 소득(5459만4600원)의 4.32배였다. 번 돈을 한 푼도 쓰지 않고 저축해도 전셋집 마련에 4년 4개월 가량 걸리는 것이다. 서울(3억2874만원)은 이보다 1년 이상 긴 6.02년, 전국(1억8857만원)은 3.45년으로 조사됐다.

이는 관련 시세 조사가 처음 이뤄진 2000년의 주택 매매와 맞먹는 수준이다. 2000년 말 기준 수도권 평균 아파트값(1억4428만원)은 도시 근로자 가구 연 소득(2945만2812만원)의 4.9배였다. 서울은 6.63배, 전국은 3.92배다. 같은 기간 돈을 모아도 2000년에는 아파트 한 채를 살 수 있었지만, 지금은 전세금을 치르면 남는 게 없다는 얘기다. 그만큼 근로소득자가 체감하는 지금의 전세 문턱이 높아졌다.

이 같은 현상은 그간 전셋값 상승률이 소득 증가율을 크게 웃돌았기 때문으로 분석된다. 실제로 2000~2014년 전국 전셋값이 2.81배 오르는 동안 소득은 1.85배 늘어나는 데 그쳤다. 특히 서울은 전셋값이 3배 이상 뛰어 격차가 더 컸다. 2008년 금융위기 이후 집값 안정, 전세의 월세화 등 시장의 구조 변화 속에 전셋값이 6년 내리 오른 영향이다.

◇중산층 전세, 서민 월세…임대차 시장 양극화 심화

|

국토교통부 주거실태조사에 따르면 2006~2012년 사이 전국 중소득층(소득 5~8분위)의 전세 거주 비중은 26.5%에서 26.7%로 증가했다. 고소득층(9~10분위)은 23.2%에서 27.7%로 그 비중이 늘었다. 반면 저소득층(1~4분위)은 전세 비중이 5%포인트 이상 줄었고, 보증부 월세가 20.3%에서 26.4%로 늘어났다.

통계청의 지난해 가계금융복지조사를 봐도 전체 전세가구의 43.9%를 중소득층이 차지하고 있다. 저소득층은 보증부 월세 및 월세가구의 60~70% 가량을 웃돈다. 저가 전세일수록 집주인의 보증금 반환 부담이 적고 임차인의 목돈 마련 능력은 떨어지다 보니 반전세 전환이 활발한 추세를 반영한 것으로 해석된다.

◇“서민 위한 월세 지원 강화해야”

사정이 이런데도 월세는 찬밥 신세다. 매매의 대체재로 격상한 전세가 정부와 여론의 귀한 대접을 받는 것과 대조적이다. 한 주택 정책 연구기관 관계자가 털어놓는 속사정이다. “소득 적은 사람은 태반이 이미 월세로 이동했다. 지금 전셋값 상승의 진원지랄 수 있는 서울은 전세 거주자 상당수가 부모로부터 사전 증여를 받았거나 보증금이 커 월세 전환이 어려운 중대형 주택 세입자다. 이러니 정부가 나서서 전세를 지원할 명분이 없다. 그런데도 전세 지원이 필요하다는 말이 계속 나오는 것은 결국 입김 센 여론 주도층인 중산층이 전세로 살고 있기 때문 아니겠나.”

전문가들은 정부가 월세 지원과 관리를 위해 팔을 걷어붙일 때라고 입을 모은다. 주택산업연구원은 지난 5월 보고서를 통해 “민간 월셋집 52만가구가 주거급여와 세액 공제 등 정부의 월세 지원 혜택을 전혀 받지 못하고 있다. 주거급여 지원 대상을 확대하고, 세액 공제도 차등화해 더 많은 가구를 지원해야 한다”고 지적했다. 박은철 서울연구원 연구위원은 “외국처럼 집주인 마음대로 임차인을 교체하지 못 하도록 규제하는 등 월세 거주자의 주거 안정을 위해 임대차 보호법 전반을 과감히 손봐야 할 때”라고 조언했다.

![순천 여성 암매장 살인사건…전말은 이랬다[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111500004t.jpg)