|

따라서 최근 정부의 은행, 통신, 항공 산업에 대한 압박은 원칙적으로 시장주의에 위배된다. 특히 은행에 대한 이러저러한 정부의 정책적 개입은 ‘관치금융’으로 해석될 여지도 있다. 다만 정확히 ‘관치금융’이라는 말은 정부가 금융시장의 인사에 개입하거나 시장 기능에 맡겨야 할 대출과 같은 신용공여에 대해 정부가 은행을 겁박해 원하는 곳에 하게끔 하는 것을 말한다.

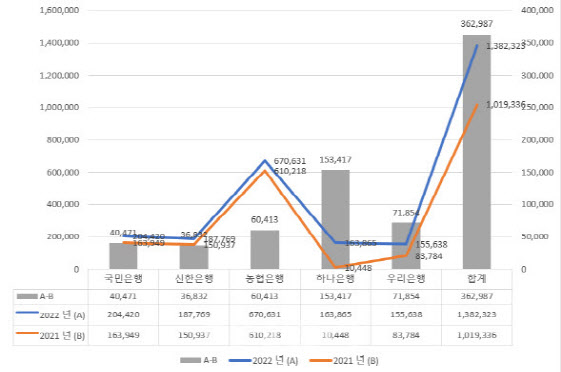

따라서 최근 정부의 은행권에 대한 압박은 엄밀히 말하면 관치금융은 아니다. 지배구조의 개선, 성과보수 체계에 대한 점검, 과점시장의 해소 등과 같은 산업 구조의 문제를 다루기 때문이다. 이러한 정부 정책이 뜬금없이 나온 것은 아니다. 이미 작년 여름부터 은행의 예대마진이 커지면서 이윤이 급증할 기미가 보였다. 이에 전국은행연합회는 국내 은행들의 예대금리차에 대한 비교 공시 주기를 기존 3개월에서 1개월로 단축하기도 했다.

은행권도 부정적인 여론을 감지하고 있었던 것 같다. 그럼에도 예대금리차가 벌어진 것은 은행만의 잘못은 아니다. 기준금리가 빠르게 인상되는 국면에서는, 즉 금리 변동 압력이 높은 기간에는 자연스럽게 예대마진이 커질 수밖에 없다. 또한 지난해 말경에는 예금 금리가 지나치게 높아지니까, 금융당국이 과도한 자금확보 경쟁은 교란 요인이라면서 수신금리 상승에 제동을 걸어 예대금리차가 벌어지기도 했다.

|

그럼에도 은행권을 두둔하고 싶은 생각은 없다. 2011년 금융기관의 탐욕에 분노해 월가(Wall Street)에서 대규모의 시위가 있었다. 이후 포용적 성장에 대한 관심이 크게 높아졌다. 과연 기업의 목적이 이윤 창출이 전부인가라는 논쟁이 사회적으로 확산됐다.

지금은 한물갔지만 한때 유행했던 기업의 사회적 책임(CSR·Corporate Social Responsibility)과 환경·사회·지배구조(ESG·Environmental, Social and Governance)의 배경에는 사회구성원으로서 기업의 책임을 강조하고 있다. 이미 오래 전부터 주주(Shareholder) 자본주의에서 이해관계자(Stakeholder) 자본주의로 경제 사조는 변화하고 있었다. 금융기업은 자신의 이익을 높이는 것과 동시에 이해관계자 중 하나인 금융소비자의 효용도 생각했어야 한다. 그것이 사회적 책임을 다하는 것이고, 멀리 보면 기업의 지속가능성을 높일 수 있는 것이기 때문이다.

작년 언제쯤인지는 모르겠으나, 분명 은행권 내부에서도 이러다가는 여론의 십자포화를 맞게 되고 금융당국이 개입할 명분을 줄 것이라는 목소리가 있었을 것이다. 아마 은행 경영진은 그러한 의견을 보고받고서도 묵살했을 것이다. 또한 매출과 이윤 규모에 의해 성과급이 결정된다는 현실적 이유, 여론이 나빠져도 다른 사회적 이슈가 등장하면 곧 잊힐 거라는 안이한 생각도 사태를 키운 원인이 아닐까 한다.

지금 금융당국은 ‘은행권 경영·영업 관행·제도 개선 태스크포스(TF)’를 만들어 빠르게 움직이면서 여론전을 하고 있기 때문에, 이 이슈는 단기간 내 가라앉지는 않을 것으로 보인다. 최근 금융당국과 여론의 싸늘한 분위기로 급해진 은행권이 다양한 사회적 책임 방안을 내놓고는 있지만, 이미 여론을 달래기에는 늦은 것이 아닌가 한다.

과거 은행은 금리라는 시장 가격을 통해 유동성을 배분하기만 하면 됐다. 예대금리가 어떻든 은행이 얼마나 수익을 내든 문제가 될 사안은 아니었다. 분명한 점은 기업이 사회구성원이 되고 싶다면 그리고 이해관계자인 소비자의 신뢰를 얻고 싶다면, 나아가 지속가능성을 확보하고 싶다면 어떻게든 변화해야 하지 않을까 한다. 최소한 지금 이대로는 아닌 것 같다.