|

비단 김 씨만이 아니다. 국적 불명의 외국어 단어나 표현을 우리말에 섞어 쓰는 일이 빈번해지면서 소통에 애를 먹는 사람들이 갈수록 늘어나고 있다. 어느덧 익숙해진 영어포장지, 간판, 음식점 차림표 등으로 인해 중장년층을 중심으로 정보 소외 계층이 급증하고 있다는 지적이다.

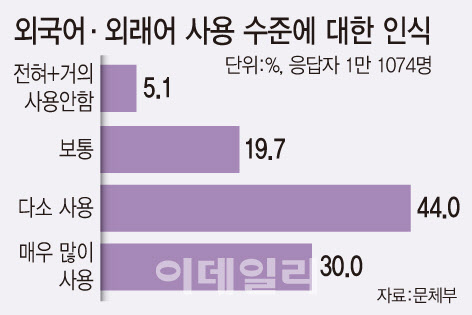

문화체육관광부와 한글문화연대가 국민 1만1074명을 대상으로 진행한 외래어·외국어에 대한 국민 이해도 조사 결과는 충격적이었다. 조사 대상이었던 외국어 단어 3500개 가운데 전체 응답자의 60% 이상이 쉽게 이해하는 단어는 1127개(32.2%)에 불과했기 때문이다.

연령이 높아질수록 단어 이해도는 낮아지더니 70세 이상에서는 60% 이상 이해하는 단어가 고작 256개(7.3%)였다. 70세 이상에서는 요즘 흔히 쓰이는 투잡(두 가지 직업에 종사), 네티즌(사이버 공간에서 활동하는 사람), 이슈(대중의 관심) 등의 단어들조차 쉽다고 느끼는 비율이 각각 34.1%, 26.8%, 24.4% 수준에 그쳤다.

어려운 외국어 단어나 표현들의 무분별한 사용은 국민에게 ‘스트레스’로 다가온다. 상명대 국어문화원이 진행한 설문 조사 결과를 보면 대중매체에서 나오는 외국어로 인한 스트레스 경험을 묻는 질문에 ‘간혹 있다’가 65%, ‘매우 많다’가 17%였다. 10명 중 8명 이상이 대중매체 속 이해하기 어려운 외국어로 스트레스를 받았다는 얘기다.

언어에서 뚜렷하게 나타나는 세대간 이해도 격차는 정보 소외, 세대 단절 등으로 이어져 갈등과 충돌을 부추기고 있다는 지적이 많다. 더 큰 문제는 어려운 단어나 표현이 국민의 생명·안전을 위협할 수 있다는 점이다. 특히 코로나19 이후 건강·질병 관련 외국어들을 쉬운 우리말로 시급히 대체해야 한다는 제언이 늘고 있다.

영국의 경우 영세민이 난방비 신청서식을 이해 못해 얼어 죽은 사건을 계기로 ‘쉬운 영어쓰기 운동’이 일어났다. 현대경제연구원은 지난 2010년 난해한 서식 및 정책용어가 연간 285억 원에 이르는 사회적 비용을 초래한다는 분석 결과를 내놨다. 최근 외국어 사용 급증으로 언어의 사회적 비용은 크게 늘었을 것으로 관측된다.

김형주 상명대 국어문화원 교수는 “어려운 외국어 단어, 표현들이 무분별하게 쓰이면서 정보에 소외되는 계층이 늘고 있다”며 “특히 ‘뉴딜 정책’에서 보듯 가장 쉬운 말을 써야 할 정부부처, 공공기관들마저 외국어를 남용하는 것은 심각한 문제”라고 지적했다. 그는 또 “외국어가 우리 귀에 익고 입에 붙기 전에 쉬운 우리 말로 바꾸려는 노력이 절실하다”며 “우리나라의 언어 환경은 매우 건강하지 못하다”고 우려했다.