|

지난 1일 장제원 당선인 비서실장이 2실(비서실·안보실) 5수석(경제·사회·정무·홍보·시민사회)을 골자로 하는 차기 정부 대통령비서실 주요 인선을 발표하면서 한 말이다. 기존 문재인 정부 청와대와 비교해 ‘슬림한 대통령실’을 꾸리겠다는 윤 당선인의 의지를 반영했다. 정책을 주도하는 대신 행정부처의 정책을 조율하고 지원하는데 주력하겠다는 것이다.

차기 정부 대통령 비서실 조직이 베일을 벗으면서 그동안 번번이 실패해온 ‘작은 청와대’ 실현에 대한 기대도 커지고 있다. 청와대 조직 규모는 경호처 인력을 제외하고 500명 가량으로 경제규모(GDP 기준)만 12배에 달하는 미국 백악관과 비슷하거나 기준에 따라 오히려 많다는 평가가 나온다. 창의적이고 신속한 판단, 통합과 융합이 요구되는 4차 산업혁명 시대에는 어울리지 않는 덩치다.

비대한 청와대는 행정부처의 상급기관 역할을 한다는 비판을 받아왔다. 정부조직법(14조)상 대통령비서실은 직무를 보좌하기 위한 조직이나 규모와 역할가 커지면서 옥상옥(屋上屋 집 위의 집) 자리를 차지했다는 것이다. 국무회의서 메모만 하는 장관, 청와대 눈치만 보는 관료, 결국 주요 정책에 대한 최종 결정은 청와대에서 한다는 냉소가 나온 배경이다.

◇‘작은 청와대’ 시도, 매 정부마다 실패

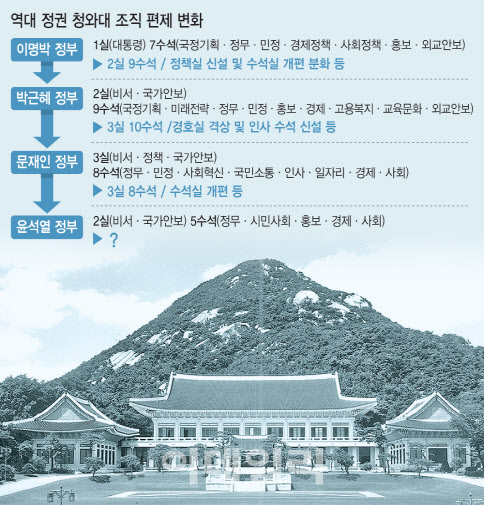

‘슬림한 청와대 조직’을 구성하겠다는 건 매 정부마다 이어져온 공통 공약이다. 새 정부가 출범할 때마다 임기 초에는 ‘작은 청와대’를 약속하다 임기 반환점을 기점으로 조직이 고무줄처럼 늘어났다. 작은 정부를 통한 조직 운영 효율화에 공감하나 정작 각종 이슈 대응에 취약하다는 이유로 ‘슬림 행정’과는 반대 방향으로 갔다. 인사 실패가 잇따르면 검증 시스템을 강화하겠다며 인사수석실을 신설하고, 소통이 부족했다며 소통수석실이 새로 만드는 식이다.

2008년 이명박 정부는 ‘작고 유능한 실용정부’를 모토로 530여 명에 달했던 노무현 정부 대통령실 정원을 420명대로 줄이며 출범했다. ‘비서·정책·안보’ 등 3실장 체제를 대통령 실장 체제로 일원화한 1실 7수석 체제로 간소화하고 ‘대통령 비서실’이란 이름도 권위적이란 이유로 ‘대통령실’로 개명했다. 하지만 12번의 조직개편을 통해 임기가 끝날 때쯤에는 2실 9수석 체제까지 늘었다. 당시 대통령실 정원은 450명대였다.

박근혜 전 대통령 역시 ‘작은 정부’를 내세우고 2실 9수석 체제로 시작해 규모를 다소 줄였다. 기획관 제도를 폐지하고 ‘대통령 비서실’이란 이름도 재등장했다. 하지만 이후 조직 개편을 통해 3실 10수석 체제로 늘어 운영됐다.

대통령 탄핵이라는 비상상황 속에 출범한 문재인 정부 역시 청와대 기능을 축소하는 방향으로 1기를 출범했다. 정책실장을 부활하되 행정부처 자율성을 떨어뜨려 운영의 효율성을 저해한다는 지적을 받았던 수석실은 기능을 통합·조정했다. 3실 8수석 체제였는데 당시 청와대는 “행정부처의 자율성과 책임성을 높이는 방향”이라 설명했다. 하지만 이듬해 ‘문재인 정부 2기’ 조직개편을 통해 대통령 비서실은 확대 개편됐다. 자영업비서관, 국정홍보비서관, 연설기획비서관 등이 신설됐다. 대통령 비서실 정원이 500명에 다다르자 “미국 백악관보다 조직이 크다”는 비판이 나왔고 청와대에서 반박하는 등 실랑이가 오갔다.

◇백악관 웨스트윙 시스템 도입하려는 尹, 성공하려면

대통령 비서실 조직은 대통령의 국정운영 방향과 철학을 압축적으로 담고 있는 요약체다. 윤 당선인과 인수위는 소통을 강조하는 미국 백악관식 시스템을 도입해 기존의 비대한 청와대 구조를 버리고 ‘제왕적 대통령제’를 탈피하려는 시도를 이어가고 있다. 대통령 집무실을 현재의 청와대에서 용산으로 옮기는 것 역시 백악관 ‘웨스트윙’식으로 국정을 운영하겠다는 의지가 반영됐다.

문 대통령 역시 집무실을 청와대 본관에서 여민관으로 옮겨 변화를 시도했으나 원하는 평가는 얻지 못했다. 편제 구성과정에서 다시 조직이 커지고 결국 정부부처의 옥상옥으로 군림했다는 비판을 받았다. 소통을 강조했음에도 청와대가 일선 실무까지 일일이 따지고, 부처 인사에도 과도한 영향력을 행사한다며 ‘만기친람’(萬機親覽 임금이 모든 정사를 친히 보살핌)이란 이야기가 다시 나왔다.

윤석열 정부가 백악관 시스템 도입을 시도하는 것은 환영할 만 하나 임기 끝까지 이어질 수 있을지는 미지수다. 전 정부의 사례에서 보듯 얼마든지 대통령 의지에 따라 조직이 변할 수 있기 때문이다. 청와대 실무 경험이 있는 정치권 관계자는 “대통령의 정책 의지를 정부부처에 전달하려다 보니 슬림한 청와대 조직으로는 한계에 부딪칠 수밖에 없다”고 말했다.

정치권에서는 청와대가 행정부를 휘두르는 폐단을 막기 위해서는 역할 조정을 명확하게 할 필요가 있다고 본다. 대통령 비서실은 중장기 전략과 미래 비전 등 ‘큰 그림’에 집중하고 내각 등은 현안에, 각 부처는 정책 실현 방법에 초점을 맞춰야 한다는 것이다. 아울러 수직적 관계를 벗어나 자유 토론이 가능한 수평적 관계로 바뀌어야 한다고 제안한다. 박상병 정치평론가는 “대통령 당선인이 ‘슬림한 대통령 비서실’로 시작했으나 임기 끝까지 이어질지는 미지수”라며 “구조적인 변화가 우선되지 않으면 일시적 조직개편만으로 그간의 폐해를 없애긴 힘들다”고 말했다.