|

[이데일리 강경록·박종오 기자] 지난달 26일 서울 중구 명동에서 만난 중국인 관광객 장메이(여·27) 씨. 지하철 명동역을 따라 늘어선 5개 중대형 호텔 대신 근처의 30실 규모 레지던스(생활형 숙박업소)에서 친구와 함께 묵고 있다고 했다. 두 명 숙박비가 8만원 정도로 저렴하기 때문이다. 장씨는 “시설이 호텔만큼은 아니지만 깨끗하고 돈을 아꼈다가 화장품 등을 더 살 생각”이라고 말했다. 조일상 하나투어 과장은 “최근 자유여행을 하는 실속형 요우커가 많아지면서 중저가 숙박시설을 찾는 수요가 늘고 있다”고 귀띔했다.

관광의 질을 결정하는 인프라스트럭처로 교통·문화기반 못지않게 중요한 것이 숙박시설이다. 여행시간의 절반을 보내기 때문이다. 그러나 한국의 숙박 여건은 규모와 다양성 면에서 일본에 크게 못 미친다는 것이 전문가들의 지적이다.

일본 후생노동성에 따르면 2013년 말 기준 일본에는 호텔 9809개(82만 7211실), 전통 온천여관인 료칸 4만 3363개(73만 5271실) 등이 있다. 이 둘을 합쳐 156만여실에 이른다. 중국 최대 명절인 지난 춘절 연휴(2월 18~22일)에 일본을 찾은 중국인(45만명)이 단 하루에 몰려도 100만실 이상 남는 규모다. 임용묵 한국관광공사 일본팀장은 “일본은 과거부터 자국민의 내수 관광수요가 받쳐줘 숙박시설이 고르게 발달했다”고 말했다.

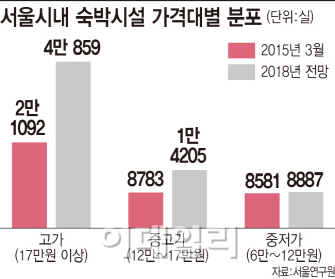

하지만 한국의 사정은 다르다. 외국인 관광객 80% 이상이 방문하는 서울시가 대표적이다. 빗나간 수요예측 탓에 비싼 호텔 공급만 대폭 늘고 중저가의 숙박시설은 마땅찮은 수급 불균형 현상이 나타나고 있는 것이다. 서울연구원 분석을 보면 2013년 기준 서울 시내 숙박비가 1박에 17만원 이상인 특급호텔 등 고가 숙박시설의 객실 수는 2만 1092실로 1일 객실 수요(1만 5731실)보다 34% 많았다. 2009~2013년 사이 관광호텔 7581실이 공급됐는데 이 중 4265실(56%)가 특급이었던 탓이다. 반면 숙박비 6만~17만원 선인 1~3급 관광호텔·일반호텔·서비스레지던스 등 중간가격대 객실 수는 1만 7364실로 수요(4만 150실)를 크게 밑돌았다. 내국인이 주로 이용하는 저가 여관·모텔 등을 빼면 가격이 비쌀수록 방이 많은 ‘역피라미드’ 구조다.

|

문제는 이런 추세가 심화된다는 점이다. 연구원은 사업계획 승인을 받았지만 준공 전인 물량을 헤아렸을 때 2018년에 고가 숙박시설객실 수가 4만 859실까지 늘어날 것으로 내다봤다. 수요(1만 6280실)를 2배 이상 웃도는 규모다. 금기용 서울연구원 글로벌관광연구센터장은 “고가 숙박시설 초과 공급은 가격 인하, 덤핑 등을 불러 숙박업체 전반의 위기를 초래할 수 있다”며 “사업 승인을 받은 고가 숙박시설을 대규모 중저가시설로 전환해 숙박 인프라의 허리를 강화해야 할 것”이라고 지적했다.

고급 전통 관광상품이라는 대중적 인지도를 확보한 일본 료칸과 달리 한국에는 내세울 만한 대표 숙박상품이 없는 점도 한계다. 문화체육관광부에 따르면 지난해 말 기준 전국의 한옥체험 숙박시설은 964곳에 불과한 형편이다 .

▶ 관련기사 ◀

☞ [한국관광위기①] 요우커 모셔가는 日…쳐다만보는 韓

☞ [한국관광위기②] 요우커 한국 건너뛰고 일본 간 이유

☞ [한국관광위기④] "日 바꿀 건 다바꿔 " "韓 말로만 미래성장"

![“명품인 줄” 이부진, 아들 졸업식서 든 가방…어디 거지?[누구템]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021100594t.jpg)