|

앞서 문재인 정부의 공공부문 정규직화 방침에 따라 공공기관 등은 △직접 고용 △자회사 고용 △제3 섹터(사회적기업 등) 고용 등의 방식으로 비정규직을 정규직으로 전환했다. 지난해 말 기준 공공부문 파견·용역 등 비정규직 가운데 정규직 전환자는 20만 3199명인데, 이 가운데 자회사 고용에 해당하는 근로자는 5만 1752명(26.2%)에 달했다. 공공부분 정규직 전환자 4명 중 1명꼴로 자회사에 고용된 것이다.

자회사 고용 방식은 도입 당시부터 논란이 컸다. 공공기관인 모회사에 종속된 채로 인력 공급 역할만 하기에 ‘덩치만 커진 용역업체’라는 비판을 받았다. 공공기관들이 비정규직 근로자를 직접 정규직으로 고용하는 대신, 비용을 줄이기 위해 자회사 직원으로 채용하는 ‘꼼수’ 지적도 나왔다. 같은 공공기관 정규직화 근로자임에도 자회사에 따라 임금이나 복지제도 등 처우가 제각각인 상황이 발생해 차별을 조장한다는 지적도 있었다.

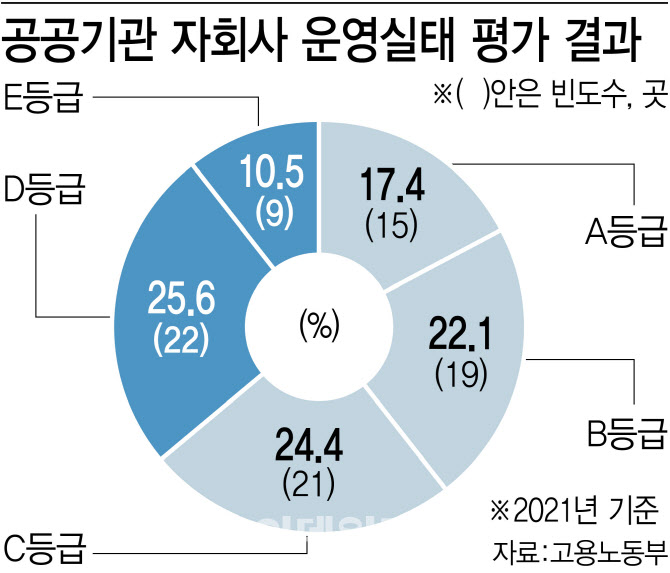

실제로 공공기관 유형별로 자회사 운영실태 결과의 편차가 컸다. 상대적으로 재정 상황 등이 준수한 준정부기관(21개소)과 공기업(27개소)의 경우 상위등급인 A·B등급의 비중이 각각 76.2%(16개소)와 59.3%(16개소)에 달했다. 하지만 지방공기업(4개소)은 상위등급에 해당하는 기관이 전무했고, 지자체 출자·출연기관(4개소)과 기타 공공기관(28개소)은 B등급 기관이 각각 1개씩이었다.

공공기관의 유형에 따라 자회사 자본금의 차이도 컸다. 자회사의 자본금은 모기관 유형이 공기업인 경우 12억 4900만원 수준이었지만, △기타 공공기관 8억 5900만원 △준정부기관 5억 2700만원 △지방공기업·출자기관 4억 3500만원 등이었다. 일부 공공기관은 법령이나 정관에 자회사 설립 근거를 두지 않았고, 재무건전성에 대한 구체적 계획이나 확보 노력이 없어 자본잠식에 빠진 사례도 발견됐다.

공공기관 곳곳에서 정규직화를 위해 설립한 자회사의 운영의 미흡한 점이 나타나면서 새로운 노동 갈등의 시발점이 될 수 있다는 우려가 나오고 있다. 윤석열 정부가 공공기관 혁신을 강조하는 상황에서 자회사 소속 근로자의 임금과 처우를 개선하기 위한 지원이 어려울 가능성이 크기 때문이다.

정흥준 서울과학기술대 경영학과 교수는 “이전 정부의 정책이긴 하지만 이미 대규모로 자회사가 운영되고 있는 만큼, 설립된 자회사가 독립적이고 안정적으로 전문성을 키울 수 있도록 평가 개선 시스템을 고도화 해야 한다”며 “특히 같은 직무에도 자회사 간 차이가 발생하는 상황을 개선하기 위해 직무급 도입이 시급하다”고 설명했다.

|

![“덩치 큰 남성 지나갈 땐”…아파트 불 지른 뒤 주민 ‘칼부림' 악몽[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/03/PS26031000001t.jpg)