◇장기 연체자 지원 최소 1000억 있어야… 재단엔 524억원뿐

|

|

21일 금융위원회와 한국자산관리공사(캠코) 등에 따르면 ‘장기 소액 연체자 지원 재단’이 보유한 사업 재원은 현재 523억7900만원으로 중간 집계됐다. 이 재단은 금융 당국이 민간 금융회사와 대부업체, 금융 공공기관 등에 빚 진 장기 소액 연체자 채권을 사들여 채무를 탕감할 목적으로 지난 2월 설립했다.

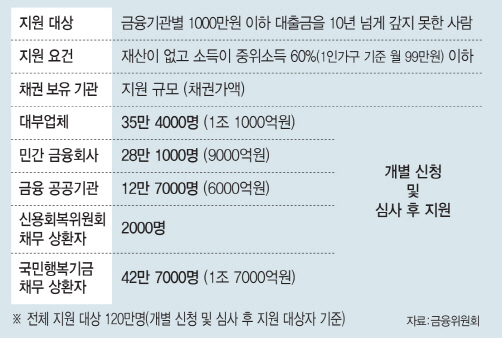

정부가 앞서 지난해 11월 장기 소액 연체자 지원 대책을 발표하며 추산한 전체 지원 대상은 모두 119만1000명(개별 신청 및 심사 후 지원 대상자 기준)이다. 재단 돈이 이들 모두를 지원하는 데 필요한 것은 아니다. 119만1000명 중 절반가량은 ‘국민행복기금’이 채권을 보유하고 있기 때문이다. 국민행복기금은 앞서 박근혜 정부 때 1억원 이하 신용 대출 6개월 이상 연체자의 채무 감면을 위해 조성한 것이다. 기금이 이미 사서 갖고 있는 채권은 별도의 재원 투입 없이 기금이 손실을 감수하고 빚을 없애주면 된다.

실제 재단 돈이 들어가는 것은 은행·신용카드 회사·대부업체 등 민간 금융회사가 보유한 연체자 채권을 사야 할 때다. 금융위에 따르면 민간 금융회사가 28만1000명, 대부업체가 35만4000명, 금융 공공기관이 12만7000명의 장기 소액 연체 채권을 보유하고 있다. 이들 76만2000명이 금융사에 갚아야 할 대출 연체 금액은 총 2조6000억원에 달한다. 10년 넘게 대출 원리금을 회수하지 못한 부실 채권이라는 점을 고려해 재단이 4~5% 금액에 채권을 매입해도 최소 1040억~1300억원 정도의 재원이 필요하다.

◇금융당국 “카드사 기부금 더 들어올 것”

이처럼 재단이 확보한 예산이 필요 금액에 크게 못 미치는 것은 재원 마련을 민간 금융회사 ‘기부’에 전적으로 의존하고 있어서다. 재단이 현재 보유한 524억원도 은행 등이 자발적으로 재단에 낸 돈이다.

금융사는 앞서 박근혜 정부 당시 연체 채권을 국민행복기금에 시가보다 훨씬 싸게 넘기고 향후 기금이 채무자 돈을 받아내 이익이 생기면 이를 나눠 갖기로 했다. 하지만 이런 사후 정산이 금융회사 배만 불린다는 지적이 많아지자 현 정부에서 기금이 거둔 이익을 서민 금융 사업에 쓰기로 방침을 바꿨다. 이에 따라 국민행복기금을 관리·운영하는 캠코가 올해 1월 기금 보유 채권 7조9082억원어치(채무자 63만2000명)를 한꺼번에 사들였다. 이 과정에서 국민행복기금에 일시적으로 채권 매각 이익이 생기자 기금이 과거 약속대로 금융회사에 돈을 나눠줬다가 일부를 다시 재단에 기부받은 것이다. 정부가 금융회사에 쥐여준 돈을 좋은 일에 쓰라고 다시 토해냈다는 얘기다.

정부는 장기소액 연체자 지원 재원이 모자라지 않는다고 주장한다. 금융 당국 관계자는 “카드회사가 이달 중 약정을 맺고 연내 재단에 기부할 돈 등을 합치면 지원 재원은 총 1000억원 정도”라며 “이 돈이면 민간 금융회사와 대부업체, 금융 공공기관 등이 보유한 장기 소액 연체자 채권을 모두 매입하는 데 부족하지 않을 것”이라고 말했다. 76만2000명의 장기 소액 연체 채권 2조6000억원어치를 채권 액면가의 4% 수준에 살 경우 재단 재원이 1000억원이면 충분하다는 얘기다.

◇카드사 “수수료인하 부담도 큰데”

그러나 재단에 기부금을 내놓아야 하는 카드사는 정부 방침에 불만이 많다. 카드업계 관계자는 “국민행복기금에서 분배받은 돈은 이미 순이익으로 실적에 반영했는데 이를 다시 돌려줘야 하는 상황”이라며 “좋은 취지로 하는 사업이라는 점은 잘 알지만 카드 수수료 인하 등 정부 정책 때문에 이미 손실이 커진 터라 부담이 크다”고 토로했다.

넉넉지 못한 재원 때문에 재단이 정책 홍보에 소극적이라는 지적도 나온다. 장기 소액 연체 지원을 신청한 사람이 현재 전체 지원 대상인 119만1000명의 3%(4만여 명) 수준에 그치는 것도 결국 돈 문제 때문이라는 것이다.

![[단독]SNS 성범죄 증거 삭제 막는다…'불법 영상물 보전명령 도입'](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112900101t.jpg)

!["성관계 요구 알려질까"…십년지기 숨지게 한 일가족[그해 오늘]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112900003t.jpg)