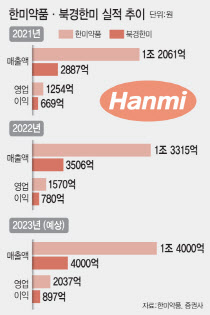

지난해 북경한미는 매출 3506억원이라는 사상 최대 실적을 거뒀다. 북경한미의 지난해 매출은 한미약품 전체 매출(1조3315억원)의 4분의 1에 달한다. 북경한미가 한미약품의 핵심 법인으로 자리매김한 것이다.

북경한미는 중국시장 안착을 위해 유아용 감기 및 변비약 관련 20여종의 제품을 현지에서 출시했다. 유아용 감기약 ‘이탄징’은 한국의 박카스처럼 중국에서 대중적인 의약품으로 자리잡으면서 북경한미의 인지도를 높이는 계기가 됐다. 북경한미는 현지 기업과 협업 및 의사나 약사 등 전문가로 구성된 영업조직 확대 등으로 중국 현지화 전략을 적극 펼치고 있다.

K바이오에게 중국이 황금알을 낳는 거위로 급부상하고 있다. 특히 중국 제약·바이오시장은 미국( 790조원)에 이어 글로벌 2위(330조원) 규모로 성장해 시장 잠재력과 매력도가 높다는 평가다. 중국 기업에 신약기술을 수출하거나 중국현지 법인을 설립, 직접 현지시장을 공략하는 K바이오들이 속속 등장하면서 제2, 제3의 북경한미가 탄생할 가능성도 커지는 상황이다.

|

메디톡스(086900)와 제테마(216080), 엘앤씨바이오(290650) 등이 중국 시장공략에 가장 적극적으로 나서고 있는 K-바이오 대표주자들이다. 이데일리 집계결과 국내 제약·바이오 기업 35곳이 2011년부터 2022년까지 중국 기업에게 자체 신약 후보물질을 기술수출하는 데 성공했다. 이중 레고켐바이오(141080)나 앱클론(174900), JW중외제약(001060) 등의 후보물질을 가져간 중국 파트너사들이 최근 임상 단계를 진전시키면서 눈길을 끌고 있다.

오기환 한국바이오협회 전무는 “기회와 위험이 공존하는 곳이 바로 중국”이라며 “중국이 세포유전자치료제 등 신개념 신약에 대한 임상을 장려하고 있는 만큼 우리나라 기업들이 발굴해 기술 수출한 신약 후보물질 개발이 탄력을 받을 수 있다”고 말했다.

GC녹십자는 중국에서 지주회사 GCHK와 녹십자생물제품유한공사(GC China), 안휘거린커약품판매유한공사 3개 법인을 설립, 중국시장을 직접 공략하고 있다. 휴젤은 중국 현지 파트너사 사환제약과 적극적인 협업을 통해 중국 법인 휴젤 상하이 에스테틱을 설립해 보톡스 제품을 시장에 내놓고 있다. 레이저의료기기전문기업 루트로닉은 2016년 중국법인을 설립, 현지시장을 공략하고 있는 케이스다.

중국 제약·바이오기업들이 빠르게 글로벌 경쟁력을 높여가는 점도 K바이오의 중국진출에 긍정적인 요인으로 작용한다. 최근 중국 베이진의 면역관문억제제 테빔브라와 상하이 쥔스(준시)바이오사이언스의 로크토로지 등이 차례로 미국과 유럽에서 품목허가를 받았다. 로크토르지는 아시아기업이 개발한 면역항암제 중 처음으로 미국에서 시판된 사례가 됐다. 블룸버그통신은 이를 “임상 품질 문제에 직면해 온 중국 제약 개발 역사의 획기적 사건”이라고 평가하기도 했다.

중국 정부는 2030년까지 30~35개의 혁신 신약을 출시할 예정이다. 이중 절반 가량인 10~15개는 미국과 유럽에서 품목허가를 획득한다는 입장이다. 오 전무는 “중국 제약사 역시 대규모 기술수출을 통해 자체 신약 후보물질의 가능성을 검증받고 있다”며 “더 많은 신약의 등장으로 내수 시장 및 글로벌 입지가 동시에 확대될 중국을 국내 제약·바이오기업들이 주목해야 한다”고 말했다.