|

|

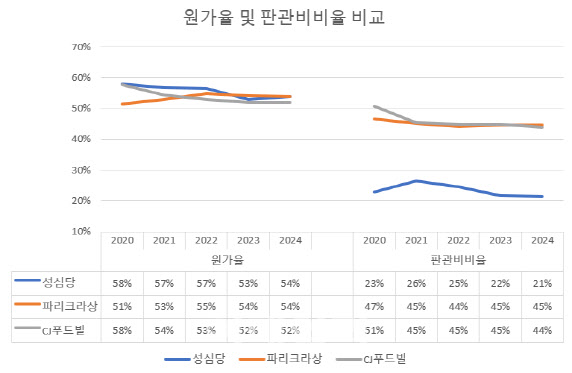

성심당의 수익성이 좋은 것은 상대적으로 원가율과 판관비율이 낮기 때문으로 풀이된다. 특히 원가율을 지난해 54%까지 유지해 50% 중반대를 기록하는 CJ푸드빌과 파리크라상과 비슷한 수준을 유지했다. 원가율은 매출액에 원재료비와 공장 근로자 인건비, 전기료, 포장비 등 직접적인 제조비용을 포함한 제조원가를 견준 것으로 원가율이 높으면 마진을 남기기 어렵다.

성심당 관계자는 “품질 유지가 중요하기 때문에 원재료 변화보다는 50% 신장된 매출 상승요인이 크다”면서 “매출 증가는 지난해 케익류(딸기시루, 망고시루, 귤시루)가 사랑을 많이 받고 신규 매장을 오픈한 영향이 있다”고 했다. 과익을 듬뿍 넣은 시루 케익류는 4만원 안팎이라 2000~3000원 수준의 일반 빵보다 단가가 최대 20배 높다. 성심당은 지난해 우동전문점 ‘우동야’, 튀김소보로 전문점 ‘튀소정거장’, 시루케익 전문점 ‘시루매장’을 오픈했다.

판관비 비율도 차이점이다. 성심담은 지난 매출액 대비 판관비가 21%로 전년보다 1%포인트 줄었다. 최근 5년간 판관비율 평균도 23% 수준이다. 같은 기간 CJ푸드빌과 파리크라상의 5년 평균 판관비 비율이 각각 45%, 46%인 것을 감안하면 성심당이 22~23%포인트 낮다.

다만, 단순히 숫자만 비교하기에는 성심당과 파리바게뜨, 뚜레쥬르는 차이가 많다는 지적이다. 우선 성심당은 지역의 동네빵집인 반면 CJ푸드빌과 파리크라상은 전국구 프랜차이즈 가맹본부라 비즈니스 모델이 다르다. 성심당은 빵류 제조업인 반면 CJ푸드빌과 파리크라상은 본점에서 가맹점에 원부자재를 공급할 때 얻는 마진인 ‘유통마진’을 기반으로 하는 프랜차이즈다. 엄밀히 말해 국내 프랜차이즈는 ‘식자재 유통업’에 더 가깝다. 때문에 ‘빵집’이라는 껍데기를 제외하면 삼자는 동일선상에 비교하기 어려운 제조업과 유통업이라는 다른 사업구조 위에 있다.

매장수도 비교가 안 된다. 성심당은 제빵매장 4개 및 제과매장 1개(케익부띠크)와 돈까스 및 이탈리안레스토랑 등 외식매장 7개 등 총 12개 매장이 있다. 외식매장 매출 비중은 성심당 전체 4% 수준이라 사실상 제빵제과 매장이 주축이며 모든 매장도 직영점이다. 반면 파리바게뜨는 지난해 국내 매장수만 3400여개, 뚜레쥬르는 1300여개가 있다. 대부분 가맹점이다. 가맹본부는 이런 대규모 프랜차이즈 가맹점을 지원하기 위한 광고 등 마케팅 비용을 쓰기 때문에 판매관리비가 높은 것으로 파악된다. 성심당(로쏘)은 지난해 광고선전비로 3억원이 채 안 되는 금액을 썼다. 반면 파리크라상은 1181억원을 썼다. 전체 매출에서 광고선전비 비중도 성심당은 0.2%에 불과하지만 파리크라상은 6%를 넘는다.

성심당 관계자는 “대기업과 비교를 해주는 것은 감사하지만 정확한 비교는 아니라고 생각한다”면서 “성심당처럼 제과제빵을 직접 운영하는 곳에서 비교 대상을 찾아보고 있는데 적절한 곳이 없어 고민”이라고 했다. 가령 한국 최초의 빵집으로 알려진 전북 군산 지역 빵집 ‘이성당’이 후보군이 될 수 있는데 매출이 284억원 수준이라 성심당 매출의 7분1을 조금 넘는 수준이다.

![[단독]배우 김소은 "축구선수 정동호와 결혼 전제 열애? NO…황당"](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/04/PS25042300098t.jpg)